La condena al Islam

Esta semana, les comparto la entrevista que Cristina Sada Salinas tuvo a bien realizarme para su programa radiofónico del 25 de noviembre de este año. La conversación gira alrededor de la editorial del 22 de noviembre de 2015, aparecida en el semanario «Desde la fe», de la arquidiócesis de México, en la cual se condena al Islam y se llama a que México intervenga en la lucha contra el terrorismo.

Pueden escuchar también la entrevista en el sitio de Cristina Sada: http://www.cristinasada.com

La luna en la Biblia

Del 10 al 13 de noviembre tuvo lugar, en la comunidad de Poco Lum, municipio de Tenejapa, en Chiapas, el XXV Encuentro Ecuménico de Teología India Mayense, con el tema: La espiritualidad de la madre Luna.

Más de 480 personas se reunieron para reflexionar y celebrar la interacción entre la luna y los pueblos en sus procesos de siembra, de cosecha, de manejo de animales… Venían de todas las etnias mayenses presentes en nuestra patria: tseltales, tzotziles, tojolabales, ch’oles, mayas peninsulares, chontales y aún de fuera de nuestras fronteas, como los cakchikeles de Guatemala.

Estas son las palabras que compartí con ellos en la parte de la iluminación.

La luna en la Biblia

XXV Encuentro Ecuménico de Teología India Mayense

Poco Lum, Tenejapa, Chiapas, noviembre de 2015

1. ¿Por qué dialogamos con la Biblia?

Ya el abuelo Eleazar y el padre Tilo han hablado de la luna en algunos de los libros sagrados de nuestra cultura maya: el Popol Vuj, los libros del Chilam Balam y el Cantar de Dzitbalché. ¿Por qué ahora queremos conversar con la Biblia sobre lo que ella dice de la madre luna.

Del pueblo kuna hemos aprendido que si Dios hubiera querido que un solo pueblo tuviera toda la verdad, habría permitido que existiera solamente ese pueblo. Pero vemos que hay muchos pueblos. Entonces, dicen los kunas, eso quiere decir que entre todos tenemos que buscar la verdad, que ningún pueblo la tiene completa, que necesitamos de la sabiduría de los otros para completar nuestra visión de las cosas.

Pues bien, nosotros tenemos la sabiduría de nuestras abuelas y abuelos. En un momento determinado de la historia nos llegó el mensaje de Jesús. Ese mensaje nos llenó de esperanza en un momento de sufrimiento muy grande por la invasión que quiso borrar y eliminar a nuestros pueblos. Aceptamos el mensaje de Jesús y lo reconocimos como Hijo de Dios porque en Él encontramos la plenitud, la culminación de los sueños y la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas. Y nuestros pueblos se hicieron cristianos.

Ahora, la teología india nos ha enseñado que una persona sin su cultura es nada. Un pueblo sin raíces es devorado y desaparece. Jesús también tenía raíces. En su casa aprendió de niño la sabiduría de sus abuelos y abuelas a través de las enseñanzas de la Virgen María y de san José. Por eso nos interesa saber qué es lo que pensaba el pueblo de Jesús, el pueblo de la Biblia, sobre la madre luna.

La luna se menciona pocas veces en la Biblia: 34 veces en el Antiguo Testamento y 9 veces en el Nuevo Testamento. Si tomamos en cuenta que los libros de la Biblia son 73 para los católicos y 66 para las hermanas y hermanos de otras iglesias cristianas, vemos que se nombra a la luna pocas veces, menos de una vez por libro. A lo largo de este momento vamos a darnos cuenta de la razón de este silencio.

2. La luna en la vida del pueblo de Israel

La luna aparece como creada por Dios, como la menor de los dos grandes lámparas puestas en el cielo para iluminar y gobernar la noche (Gn 1,14). Indica también el tiempo y los días festivos (Eclo 43,6-7) pues el mes y el año en Israel es lunar.

La luna sirve para expresar permanencia, como el sol (Sal 72,5) y se la considera como causa de fertilidad. De allí los renuevos de la luna, normalmente traducido como «renuevos de los meses», porque el mes comenzaba en la fiesta de la luna nueva (Dt 33,14).

La luna y las siembras

El antiguo calendario hebreo, como el de la mayoría de las naciones, estaba basado en las repetidas rotaciones de la Luna alrededor de la Tierra y señaladas por las sucesivas lunas nuevas. Entre los hebreos, el día de la Luna Nueva o el 1º del mes era señalado como un día de adoración y fiesta especiales. Se tocaban las trompetas para anunciar el día (Sal. 81,3; cf Nm. 10,10), se suspendían los trabajos comunes (Am. 8,5) y se prescribían sacrificios adicionales (Nm. 28,11-14). La Luna Nueva del mes 7º era el día de Año Nuevo del calendario civil.

Por la semejanza evidente entre las fases de la luna y el ciclo menstrual de la mujer, los antiguos consideraron el ciclo de la luna como el ritmo de la vida del cosmos, que determina la fecundidad de la mujer, el crecimiento de las plantas, la caída de la lluvia y hasta el destino de las personas. Hay vestigios en la Biblia de esta creencia: Dt 33,14 habla de “los renuevos de la luna” para referirse a los frutos madurados bajo su acción. También había colguijes como lunas que formaban parte del adorno femenino (Is 3,18) o de los animales (Jue 8,21) para garantizar la fertilidad.

Sal 126,1 habla del influjo nefasto que la luna puede tener sobre las personas (Mt 4,24; 17,15, donde a un paralítico se le llama lunático).

3. El culto a la luna en los pueblos vecinos

Algunos pueblos vecinos de Israel olvidaron que la luna es una criatura de Dios, un regalo que Él nos dio para iluminar la noche y para señalar los tiempos. Y comenzaron a adorarla, le construyeron templos.

El culto a la luna formó parte de muchas religiones del antiguo oriente. Los antepasados de Israel, sirvieron a otros dioses (Jos 24,2.14): así se muestra en las relaciones entre Abraham y Ur y Jarán (Gn 11,31) que eran centros de culto lunar, donde se veneraba a la que llamaban “guía de las caravanas”. Los amorreos la veneraron bajo el nombre de YaRiaH, de donde viene el nombre de Bet Jarih y, probablemente, hasta Jericó. Y en Ugarit los hurritas la veneraban como Kusuj y tenían un mito del matrimonio del Dios Luna. Lo mismo ocurría en Ur, el lugar del que salió Abrahán, así que él probablemente participó de ese culto al principio (Gn 11,31; Jos 24,2.14).

Durante los primeros siglos, los hebreos lucharon por conservar su monoteísmo ante los dioses de la vegetación, pero ya hacia los siglos VIII y VII a.C., la influencia asiria los tentaba con el culto a los astros, que era muy popular (2Re 17,16; 21,38), y que incluía el culto a la luna. Contra este culto reaccionaron Dt 4,19 y 17,3. Josías intentó vanamente dar fin al culto lunar (2Re 23,5; Jer 8,2). Job 31,26, por su parte, dice que nunca se ha llevado a la boca su mano para mandar un beso a la luna, gesto de adoración. Sab 13,2 reprueba a los que consideran como dioses a los astros, puesto que son seres sometidos a Dios, quien les dio una misión determinada (Bar 6,59). Job 38,33 supone la creencia de que los astros determinan el curso de los acontecimientos terrestres aunque no se menciona directamente.

Isaías le echa la culpa a la luna de la idolatría del pueblo (Is 24,21-23), pero el libro de la Sabiduría aclara que el error no es de la luna sino de los idólatras (Sab 13,2). La luna, el sol y las estrellas fueron hechos por Dios y están a su servicio (Ap 12,1) y su fin es servir a los seres humanos (Bar 6,59).

Un uso supersticioso de la luna eran las lunetas, dijes que se colgaban algunas mujeres para fomentar su fecundidad (Jue 8,21; Is 3,18). También se creía, como ya hemos mencionado, que la luna podía ejercer fuerzas malignas sobre algunas personas que son llamados lunáticos (Sal 121,6; Mt 4,24; 17,15).

Debido a que Israel tenía la misión de compartir con todos los pueblos del mundo la novedad de que Dios es solamente uno y que sólo a Él le debemos admiración, por eso se combatió el culto a la luna que la separaba de Dios y la convertía en diosa. Esa es la razón por la que la luna se menciona tan poco en la Biblia.

4. El significado simbólico de la luna

La regularidad invariable de las fases de la luna es imagen de la eternidad del reino mesiánico, signo de permanencia (Sal 72,5-7; 89,38).

Como contraparte, el hecho mismo de que existan fases variables de la luna llegó a convertirse en imagen de la volubilidad del necio (Eclo 27,11).

El eclipsarse desempeña un papel importante entre los horrores cósmicos que acompañan los castigos de la ira divina, p. ej., contra Babilonia (Is 13,10), Egipto (Ez 32,7) o el juicio final (Jl 3,15; Mt 24,29; Mc 13,24).

En la reedificación de Jerusalén la luz de la luna semejará la del sol (Is 30,26) pero se ruboriza ante la gloria mayor de la ciudad santa (Is 24,23).

La luna apareció en el firmamento en el día cuarto, para iluminar y regular días y estaciones (Gn 1,14-19). Su luz es admirada en la Biblia por su belleza y blancura (Cant 6,10; Is 24,23; 30,16) y permite viajar de noche (Prov 7,20). También se toma como signo de la llegada del fin, cuando se oscurecerá (Is 13,10; Ez 32,7; Jl 3,15), lo cual se menciona en los textos escatológicos del evangelio en el NT, incluyendo su cambio en color de sangre (Jl 3,4; Hech 2,20; Ap 6,12). La luna enrojecerá en el día en que Dios establezca su reinado (Is 24,21-23). Por eso la luna aparece en Ap 12,1 como bajo los pies de Dios. En el mundo futuro estará presente (Is 30,26) pero será inútil porque Dios será la luz de la Nueva Jerusalén (Is 60,19-20; Ap 21,23)

Hasta aquí lo compartido con las hermanas y hermanos que participaron en el XXV Encuentro Ecuménico de Teología India Mayense. Me siento muy honrado de haber sido invitado para compartir mi palabra.

Aprovecho para invitar a las lectoras y lectores de esta columna: el próximo jueves 19 de noviembre, a las 18 horas, Mons. Raúl Vera López, obispo de Saltillo y prominente defensor de los derechos humanos, sustentará la conferencia: «Derechos de los pobres, derechos de la Madre Tierra, en el marco de la Encíclica ‘Laudato Si’ del Papa Francisco».

La conferencia tendrá lugar en el Foro Colón (antiguo Cine Colón, situado en la confluencia de las avenidas Colón y Reforma, en la cioudad de Mérida) y es parte de las celebraciones en ocasión de los 20 años de la Escuela de Agricultura Ecológica «U Yits Ka’an», que se cumplirán en enero de 2016. La entrada no tiene ningún costo. Nos gustaría mucho contar con su presencia. Les esperamos.

JORNADA DE AGROECOLOGÍA EN EL ÁREA MAYA

El territorio maya peninsular vive situaciones medioambientales cada vez más deplorables. Bastaría mencionar algunos de los problemas más urgentes: la tala inmoderada de montes, el cambio de uso de suelo, la caza fortuita de especies endémicas, una galopante contaminación del primer manto freático, la degradación de los suelos por el uso de agroquímicos y pesticidas, ya sea en la milpa o en los huertos citrícolas; También las grandes extensiones dedicadas al monocultivo, la autorización de siembra de semillas transgénicas como la soya, los intentos por autorizar la siembra experimental de maíces transgénicos y su afectación a la apicultura. No podemos dejar de mencionar además el despojo de los territorios del pueblo maya entregados a extranjeros y acaudalados, despojo que en algunos casos ha generado expulsión de comunidades y/o conflictos por tierras ejidales. Aunado a esto está la enorme extensión de tierra ganadera y porcina, la liberación de gas metano a la atmósfera y, hasta hace algunos años, el vertedero de excretas en aguadas y/o cenotes; también los apoyos políticos a los agronegocios de voraces empresarios y la burocratización de los recursos públicos destinados al campo, que excluye a las familias de los campesinos y campesinas que poco entienden de tanto papeleo. No es menor el daño que ocasionamos todos al convertir nuestras calles, ciudades y poblaciones en basureros públicos, arrojando cuanto llevamos en la mano, y el grave daño que causa el plástico a la Madre Tierra, el agua y los mares.

Al celebrar los 20 años de haber sido plantada en territorio maya, la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an, junto con la Licenciatura en Agroecología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y el Centro Regional Universitario Península de Yucatán de la Universidad Autónoma Chapingo (CRUPY), queremos aportar nuestra voz en el debate público para subrayar la imperiosa necesidad de cuidar nuestros suelos, agua y territorio, así como señalar las causas del deterioro ambiental al que hemos llegado hasta este momento. De seguir este vertiginoso ritmo, la península será en breve un espacio extremadamente complicado para vivir.

Hacemos un respetuoso llamado a quienes tenemos la posibilidad de revertir esta situación: la sociedad civil en general y particularmente las nuevas generaciones; las y los campesinos de la península; las instituciones sociales, civiles y académicas de los más variados niveles; los líderes de las iglesias y asociaciones religiosas que trabajan en la península; los tres niveles de gobierno de los estados de la Península y las autoridades municipales y ejidales. No podemos ni debemos contentarnos con declarar y/o establecer espacios protegidos, mientras descuidamos la totalidad del territorio. Creemos firmemente que es necesario y apremiante cuidar el todo y las partes. Como instituciones al servicio de la agroecología y de las familias campesinas de la península, quienes convocamos a esta Jornada queremos compartir nuestro punto de vista y ofrecer alternativas de solución al deterioro de nuestra Casa Común.

La ONU y la FAO han declarado este año 2015 como Año Internacional de los Suelos y han dispuesto que el día 5 de Diciembre del presente año sea el Día Mundial de los Suelos. Además, en el mes de Diciembre, se llevará a cabo en París la cumbre mundial para debatir sobre la crisis climática a la que nos ha llevado la producción a gran escala, los agronegocios y las políticas extractivistas y depredadoras promovidas por los grandes consorcios y multinacionales.

No, la Tierra no es un baúl sin fondo e ilimitado. Se trata de un Planeta vivo, con recursos finitos para nuestra vida y la de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Los científicos –ha dicho Leonardo Boff, uno de los defensores más prominentes de la Madre Tierra– que monitorean el estado del Planeta, han declarado ya el «Día del sobrepasamiento» («Earth Overshoot Day»), día en el que la especie humana ha sobrepasado en un 30% la capacidad que tiene el planeta de reponer los recursos que son necesarios para satisfacer las demandas y necesidades humanas. En este momento ya estamos necesitando más de una Tierra para atender a nuestra subsistencia… Tenemos que abordar con seriedad y responsabilidad el cuidado de nuestro entorno. ¡Queremos y soñamos con un territorio maya peninsular vivo, para nosotros y para nuestros hijos e hijas!

Por eso lanzamos esta invitación. Durante tres días vamos a compartir conocimientos y saberes. La Jornada de Agroecología no es solamente una actividad académica: participarán en ella, junto con miembros de la Academia, campesinos y campesinas que han trabajado la agroecología desde hace muchos años. Nos acompañarán estudiantes, autoridades, académicos, investigadores, incluso de otros países del área maya, que nos han querido compartir sus experiencias de nutrición de suelos y defensa de sus territorios. Les invitamos a participar.

La Jornada de Agroecología en el Área Maya tendrá lugar en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán, los días 5, 6 y 7 de noviembre. La Jornada iniciará a las 8:00 de la mañana con las inscripciones y los trabajos comenzarán a las 9 en punto.

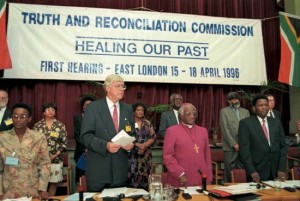

Verdad y reconciliación

Alex Boraine es uno de los más interesantes políticos sudafricanos que participara en la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) de Sudáfrica. Contribuyó, en los años noventa del siglo pasado, junto con Mandela, Tutu y muchos más, a desmantelar el sistema de segregación racial conocido como Apartheid.

Boraine, hoy un hombre de más de 80 años, nos ha dejado hasta el momento tres libros que son cruciales, no sólo para entender el proceso por el que ha pasado aquella nación africana, sino para plantear algunas de las más relevantes cuestiones en torno a la relación entre verdad y justicia, verdad y reconciliación, siempre a la búsqueda de soluciones inclusivas en un país multirracial. Los libros a que me refiero son A Country Unmasked, publicado en el año 2000; A Life in Transition que vio la luz en 2008 y, más recientemente, en 2014, What’s Gone Wrong? On the Brink of a Failed State.

En su primer libro, con mucho el recuento más apasionante y desde dentro de los trabajos de la CVR sudafricana, Borain incluye un artículo titulado “Reconciliación ¿a qué costo? Los logros de la Comisión de Verdad y Reconciliación”. Abunda en su texto (que puede conseguirse en español en www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/18/47.pdf) sobre la necesidad de comprender mejor la naturaleza de la reconciliación en una nación, basada, sí, en la verdad, pero que no se limita a recordar las historias del pasado, sino a iniciar un proceso de sanación que permita a las distintas partes del conflicto, construir personal y socialmente un nuevo marco de relaciones que pueda hacer brotar la justicia y ayude a cicatrizar las heridas.

Traigo a colación este artículo de Borain porque me parece que nos enfrentamos hoy en México a una crisis de derechos humanos sin precedente. Vivimos en un país donde las desapariciones son un fenómeno cotidiano y donde la corrupción se ventila públicamente sin que sea rozada, ni con el pétalo de una rosa, diría el clásico, la impunidad de que gozan sus perpetradores. Un país en el que la desaparición de 43 estudiantes, con toda la indignación social que ha causado, no es sino un botón de muestra de cientos de miles de víctimas que esperan justicia, como bien nos ha recordado en estos días Javier Sicilia. Un país con los peores índices de desigualdad y atravesado por prácticas discriminatorias en todos los niveles, en el que los migrantes centroamericanos encuentran no solo la muerte de sus sueños, sino la muerte física por secuestro o asesinato. En fin, un país al borde de la barbarie. Y todo este panorama, que causa tanto sufrimiento, sobre todo a las personas más pobres, no parece interesar a las y los políticos que, en sus discursos y acciones, atienden solamente a sus prebendas y privilegios.

Dice Borain que la obra de Karl Jaspers nos puede ayudar a entender el potencial que tiene para una nación, y no sólo para los individuos, el reconciliarse. Jaspers, en sus conferencias y escritos, discute el tema de la culpa de los alemanes luego de la Segunda Guerra Mundial. En un notable ensayo, hace una diferenciación entre la culpa criminal, la culpa política, la culpa moral y la culpa metafísica. Borain define cada una de ellas señalando que la culpa criminal es asignada por una corte cuando a una persona se le encuentra culpable de violar la ley. La culpa política, por su parte, tiene que ver con los actos de los políticos, en particular aquellos responsables por las decisiones que llevaron a la violación de derechos humanos, así como los empleados públicos y otros que promovieron y apoyaron esas políticas. La culpa moral es un concepto más amplio que incluye acciones criminales, políticas y militares así como la “indiferencia y la pasividad”. Quienes aceptan la responsabilidad moral están arrepentidos y se hacen responsables por las consecuencias de sus acciones o la falta de ellas: “es una sensación de intranquilidad que contradice el “silencio agresivo” de aquellos que en su “auto-aislamiento orgulloso” se niegan a admitir culpabilidad de cualquier índole”. La culpa metafísica, finalmente, es un problema entre el individuo y su Dios.

Martin Niemöller fue enviado a un campo de concentración por su oposición a Hitler. Es famoso por aquel poema, equivocadamente atribuido a Bertolt Brech:

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guardé silencio,

porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

porque yo no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

no protesté,

porque yo no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,

no había nadie más que pudiera protestar.

Con todo, y a pesar de haber sido víctima él mismo del nazismo, no solamente habló de los crímenes de los nazis, sino de la culpa moral de toda la nación, incluyéndose a sí mismo y a las iglesias cristianas: “Nosotros hemos permitido que todas estas cosas pasen sin protestar en contra de estos crímenes y sin apoyar a sus víctimas”. En otra parte escribe, “No podemos culpar solamente a los nazis. Ellos encontrarán sus acusadores y jueces. Debemos culparnos a nosotros mismos y sacar conclusiones lógicas”.

Niemöller subrayó así la culpa moral, que apunta a la responsabilidad que todos pudimos haber tenido en las atrocidades del pasado. Yo voy a atender más en estas líneas a la culpa política: la responsabilidad y el reconocimiento de la culpa deben venir no sólo de aquellos que cometieron los actos criminales, sino también de los líderes políticos del momento.

Borain menciona en el artículo en cuestión que hay muchos ejemplos de líderes que se han disculpado por las violaciones a los derechos humanos, aún cuando no estuvieron directamente involucrados en ellas. Willy Brandt, el Canciller de Alemania Occidental, firmó en 1970 un tratado que entregaba 40.000 millas cuadradas de territorio alemán a Polonia y se disculpó, en una escena memorable, de rodillas y en silencio frente al Memorial de Guerra de Varsovia, ante los polacos que habían sufrido amargamente como resultado de las políticas nazis de la generación anterior. Otros ejemplos que ofrece Borain es el de Richard von Weizsacker, un ex presidente; Helmut Kohl, otro Canciller, todos ellos de Alemania y, en otro contexto, Gerald Ford, que ofreció disculpas a los americano-japoneses por la evacuación y tratos inhumanos que recibieron después del ataque japonés a Pearl Harbor. Finalmente, menciona también a Juan Pablo II, que en marzo 2000, pidió perdón por los errores de la Iglesia Católica Romana en los últimos 2000 años.

Con estos testimonios, Borain quiere ilustrar el hecho que, si bien no se puede hablar de la reconciliación nacional como un movimiento de masas, cuando los líderes de una nación están listos y con voluntad de confesarse, de buscar perdón, de hacerse responsables por sus acciones, no solamente lo hacen por ellos, sino por toda la nación también. Todos estos líderes que Borain cita en su artículo no podrían ser acusados de la comisión directa de tales delitos. Sin embargo, al lamentarse públicamente por los crímenes del pasado, no buscaron la exculpación haciendo caer la carga de tales delitos solamente en sus predecesores, sino que al hacerse responsables por los hechos, realizaron un acto que favoreció el avance de los procesos de reconciliación.

No ha habido, delante de la catástrofe humanitaria de los últimos años en México, ningún reconocimiento de parte de autoridad alguna de su responsabilidad frente a los miles de desaparecidos, desplazados y víctimas de ninguna especie. A eso se referían los zapatistas en aquella célebre declaración del 18 de enero de 1994 “¿De qué nos van a perdonar?”. A eso alude también el movimiento creciente que exige la renuncia de Peña Nieto o el enjuiciamiento de Felipe Calderón frente a la impunidad de las masacres recientes. Que el gobierno reconozca que ha hecho mal, muy mal las cosas, no las soluciona inmediatamente, pero pone un peldaño en el camino hacia la transformación del país y la reconciliación de todos los pueblos que en él habitamos.

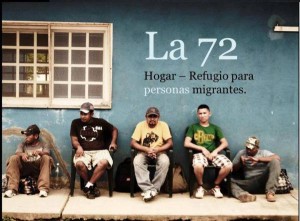

Una mano para La 72

Para los otros caídos… los del 68

La primera masacre de San Fernando fue un crimen cometido por Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010, en el ejido de El Huizachal del municipio tamaulipeco de San Fernando. Los 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, fueron en su mayoría migrantes provenientes de Centro y Sudamérica, asesinados por la espalda, para posteriormente ser apilados y puestos a la intemperie. Las primeras investigaciones señalan que fueron asesinados porque, luego de ser secuestrados, no pagaron el dinero que les exigían para dejarlos libres y también se negaron a formar parte del grupo criminal. Tres meses después de la masacre se habían reconocido 50 de los 72 cuerpos: 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, un ecuatoriano, y 4 brasileños.

Según funcionarios federales mexicanos, los migrantes, quienes iban repartidos en dos camiones, partieron de Veracruz el 21 de agosto con la intención de pernoctar en algún poblado de Tamaulipas. Antes de llegar a San Fernando fueron interceptados por un grupo de sujetos armados quienes les obligaron a brindar “información” sobre parientes en Estados Unidos, asimismo les exigieron dinero a cambio de su libertad. Ante las negativas eran golpeados. Por el testimonio del testigo los captores ofrecieron el “ingreso” al cartel, aunque no está claro el propósito.

De acuerdo al sobreviviente ecuatoriano, Luis Fredy Lala Pomavilla, el número de migrantes era de 76. Más adelante, la PGR declaró que “72 fueron asesinados, 2 sobrevivieron y 3 se encuentran desaparecidos, estos últimos dos choferes y un ayudante, de nacionalidad mexicana…, de quienes aún no se ha determinado si formaban parte de una red de traficantes de ilegales hacia Estados Unidos (polleros) y tenían conexión con Los Zetas”. Los sobrevivientes pudieron escapar porque, en su huida, llegaron a un Centro de Atención al Migrante que les brindó protección.

Hasta aquí un fragmento de la información que ofrece Wikipedia sobre la masacre ocurrida en San Fernando hace ya cinco años. Algunos meses después de la tragedia, Fray Tomás González OFM fue trasladado a Tabasco después de varios años de servicio en Yucatán y quedó encargado de la atención a los migrantes centroamericanos que llegan a Tenosique desde Guatemala. Conoció entonces de mano propia las atrocidades cometidas en contra de los migrantes en los apenas 60 kilómetros que separan Tenosique de la frontera con Guatemala. Tras horas y días de escuchar sus sufrimientos y curar sus heridas, Fray Tomás tomó la iniciativa de fundar un hogar y refugio para migrantes y no dudó en ponerle por nombre “La 72”, en memoria de los asesinados en Tamaulipas.

Ha llovido mucho desde entonces. La 72 se ha convertido en un hogar, así sea fugaz, para miles de centroamericanos que han pasado por el albergue y han recibido ahí trato digno, comida caliente, un lugar donde dormir, defensa de sus derechos, curación para sus llagas y protección ante las bandas del crimen organizado y sus cómplices del Instituto Nacional de Migración. Fray Tomás se ha convertido, junto con otras y otros activistas por los derechos de los migrantes en el país, en un referente en la batalla contra la crueldad de la xenofobia y la insensibilidad del Estado mexicano ante el holocausto migrante.

Como todas las obras de servicio social, La 72 necesita medios económicos para poder seguir prestando el servicio que ofrece a los migrantes. Por eso promueve ahora la campaña “Brazos Solidarios”, con la que busca asegurar recursos para garantizar el abasto anual de alimentos para el funcionamiento de la casa refugio de Tenosique en 2016. Como parte de esa campaña tendrá lugar en nuestra ciudad de Mérida una exposición itinerante de fotografías. La exposición recorrerá Universidades y Escuelas que le han abierto las puertas. Habrá que estar pendientes, porque en unos días más se hará el anuncio oficial del itinerario de la muestra y las fechas en que estará en cada una de las Universidades que se han comprometido a recibirla.

Las fotografías que componen la muestra son obra de la artista visual Silvia Carrillo y fruto de su convivencia con migrantes que han pasado por el albergue de Tenosique. Las imágenes retratan rostros, miradas, gestos de hombres y mujeres, niñas y niños, que llevan en los ojos el dolor de la expulsión de sus propios países, sea por persecución, por hambre, por pobreza o por la amenaza de la violencia, pero que llevan también la esperanza de que, en algún lugar, en algún momento, puedan encontrar las condiciones para tener una vida digna y tranquila. Saben a lo que se enfrentan al pretender atravesar este infierno llamado México para llegar a su frontera norte, pero lo hacen porque no encuentran otra opción y porque, para decirlo en palabras del periodista salvadoreño Óscar Martínez: “Es así, digan lo que digan los funcionarios estadounidenses, argumenten lo que argumenten los más radicales republicanos, es así. Alguna gente se va porque no quiere morir”.

Muchas personas se han sentido tocadas por el drama de los migrantes. Hay corazones conmovidos ante su tragedia. Otros más, sienten vergüenza porque, en el holocausto migrante, se participa por acción o por omisión. Por eso algunos, algunas, de alma generosa, quisieran prenderse del sayal de Fray Tomás o subirse a la camioneta del padre Solalinde o unirse al grupo de Las Patronas para aportar su trabajo generoso a favor del tránsito digno de los migrantes por nuestro país, pero no encuentran las circunstancias propicias para poder hacerlo. No todos podemos irnos a Tenosique, o a Ixtepec o al albergue Belén de Saltillo.

La exposición fotográfica a la que les invito a estar atentos, es un pretexto, un artístico pretexto, para que nos informemos de cómo podemos unir nuestros esfuerzos a los del valiente equipo que lleva adelante la Casa Refugio de La 72 y colaborar para asegurar el alimento a las y los migrantes que pasan por Tenosique en busca de mejores oportunidades de vida.

Yo que ustedes, iría… ya ven que en algún lugar está escrito: “Porque fui forastero y me hospedaron…”

Chablekal y la independencia posible

Me quedan algunas marcas de mi formación autodidacta en ciencias sociales. Que las revoluciones (entendidas éstas como las transformaciones operadas en la estructura social que permiten una refundación de los modos de producción, de distribución de bienes y de consumo) solamente pueden tener lugar cuando se han dado las condiciones mínimas que permitan su surgimiento, es una de ellas.

El caso de la principal celebración del santoral cívico mexicano –la independencia– es paradigmático. El surgimiento y fortalecimiento de un estrato ilustrado de población criolla en la época colonial, las ideas de la ilustración y la experiencia reciente de la revolución francesa y su impacto en el debilitamiento de la ideología monárquica, fueron elementos sin los cuales habría sido imposible el estallido de la guerra de independencia.

¿Cuál es la revolución que nuestro tiempo necesita? Este año, la celebración de la independencia ha sido especialmente desesperanzadora. Sumidos en lo más hondo de una crisis que abarca la economía (depreciación del salario, aumento de los precios), la política (corrupción gubernamental y cinismo de la partidocracia), la procuración y administración de justicia (desapariciones forzadas y crecimiento de la impunidad) y la convivencia social (niveles de violencia y persistencia de patrones discriminatorios), el grito desangelado del titular del ejecutivo federal ante un zócalo a medio llenar con acarreados del estado de México reflejó solamente el hartazgo colectivo y la inoperancia cada vez mayor de los instrumentos clásicos de manipulación de masas: el pan y el circo.

Aprovechando las herramientas digitales doy una ojeada a los artículos que, año tras año durante las dos últimas décadas, he escrito en ocasión de las fiestas patrias. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los recientes escándalos de corrupción en el gobierno son las notas que distinguen la celebración del 205º aniversario del grito de Dolores en este año 2015. En estos tiempos México ha terminado por convertirse en un gigantesco cementerio. Sobrevivimos sobre una pila de muertos: migrantes indocumentados, víctimas de secuestros, mujeres asesinadas, periodistas y activistas de derechos humanos, jóvenes estudiantes, indígenas que defienden su territorio… y todo ello con la participación, por complicidad o por omisión, del Estado. En un panorama así, cuesta trabajo encontrar lugar para la esperanza.

La depresión, sin embargo, es desmovilizadora. Tanto a nivel personal como social, deprimirnos solamente nos inmoviliza y permite que la situación trágica continúe su carrera hacia el caos y la destrucción. Refundar desde sus raíces este país parece ser la tarea revolucionaria del actual momento. Hay iniciativas que caminan en este sentido. No solo es el zapatismo y su sostenido testimonio de la posibilidad de construir la convivencia social desde otra perspectiva, sino que van surgiendo aquí y allá iniciativas, como la de la Constituyente Ciudadana, que apuntan a nuevas direcciones, que enderecen el rumbo de este caos en el que hemos convertido a México.

Por eso quiero referirme aquí a un movimiento local que despierta muchas esperanzas. Los pobladores y pobladoras de la comisaría meridana de Chablekal han sufrido la venta indiscriminada de su territorio: algunos ejidatarios se han llenado los bolsillos mientras muchas familias se han quedado sin poder ofrecer a sus hijos e hijas un pedazo de tierra donde puedan hacer su casa (ya ni pensar en cultivar la tierra, que la mancha urbana crece con apetito voraz e esos territorios, alentada por la ineptitud de los tres órdenes de gobierno). Así pues, han comenzado a reunirse para conversar qué pueden hacer para conservar como territorio del pueblo las hectáreas que aún no han sido vendidas por el comisariado ejidal.

Hay mucha novedad en el movimiento de Chablekal por la defensa de su territorio: en primer lugar, las y los pobladores sustentan su petición en leyes internacionales que defienden el territorio de los pueblos originarios. Con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, ha quedado consagrado el nivel de obligatoriedad que dichos instrumentos legales internacionales tienen en nuestro país. Pero movimientos como el de Chablekal obligan a las autoridades agrarias y ejidales a enfrentarse con un nuevo discurso y desnudan las reformas que solamente son pronunciamientos pero que no favorecen la legislación menor que puede hacerlos exigibles.

Por otro lado, el movimiento de Chablekal es novedoso también porque coloca en la discusión pública una realidad que resulta políticamente incorrecta, incluso para las izquierdas: la actual inoperancia de las estructuras ejidales y la conversión de una estructura, originalmente surgida para la defensa del uso de la tierra por las y los campesinos, indígenas en su gran mayoría, en un instrumento al servicio de la voracidad de los empresarios inmobiliarios y/o extractivistas. El ejido, medio de reivindicación usado ayer por los pueblos indios para la defensa de su territorio, ha terminado por convertirse (no, desde luego en todos los casos de nuestra geografía… hablo aquí de Chablekal) en un instrumento de despojo por el que los pueblos originarios se van quedando sin el territorio que les da identidad y permite la reproducción de sus patrones culturales.

Ambas novedades están siendo duramente combatidas por quienes se ven afectados por el crecimiento vigoroso del movimiento. La reciente respuesta del comisariado ejidal de Chablekal ante el Tribunal Agrario negando la existencia de mayas en este territorio, expone en toda su crudeza la ideología “yucatequista” (aquí no hay mayas y no mayas, lo que habemos son yucatecos) y los oscuros intereses que esta ideología termina por favorecer. No es poco abjurar de la diversidad cultural que tendría que ser una de las auténticas glorias de nuestra patria. Pero terminar favoreciendo con nuestra manera de clasificar a las personas a un puñado de capitales de dudosa procedencia, es vergonzoso.

Una tercera novedad, no menos importante, es la manera cómo este movimiento de Chablekal ha ido tomando sus decisiones: en asambleas comunitarias abiertas, democráticas y en busca de consensos. Muy distinto del ejercicio del poder dentro del ejido, donde los comisarios son casi amos y señores que operan en lo oscurito y sacan pingües ganancias de corruptas ventas, donde se hacen ilegales depuraciones del padrón cada determinado tiempo a conveniencia de quienes mandan y donde las mujeres son, en la práctica, un cero a la izquierda.

En fin, que ya ustedes podrán juzgar con mayores elementos al leer el comunicado que la Unión de pobladores y pobladoras del pueblo de Chablekal ha emitido en el primer aniversario de su movimiento y que ahora les comparto. Consideren ustedes, amables lectoras y lectores de estas páginas, si conocer y seguir este movimiento popular de Chablekal no es una buena manera de celebrar la independencia… aunque haya usted ido a ver a Espinosa Paz que, según me cuentan, está en su mejor momento…

Unión de pobladores y pobladoras de Chablekal.

Comunicado

El 28 de agosto se cumplió un año de que los pobladores, avecindados y comuneros de este pueblo de Chablekal, tomamos posesión de las tierras que siempre nos fueron negadas por parte del ejido y de las autoridades agrarias. En esta fecha se constituyó la Unión de pobladoras y pobladores del pueblo de Chablekal. Por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Esta unión la conformamos poco más de 250 personas entre hombres y mujeres; muchos somos hijos e hijas de ejidatarios, otros somos hijos e hijas de ejidatarios que fueron depurados de manera ilegal, también estamos aquellos que hace años llegamos y que nos establecimos, haciéndonos vecinos. Todos aquellos somos vecinos y naturales porque somos hijos e hijas nacidos en este pueblo de Chablekal.

Nuestra Unión de pobladoras y pobladores ha resistido un año de lucha comunitaria, se ha mantenido unido y comunicado. Ha permanecido todos los domingos en las tierras que hemos ocupado, en el polígono denominado Misne-Balam (El gato-Jaguar). Hemos logrado mantenernos informados de todas las acciones que se han realizado, por medio de nuestras asambleas de todos los lunes por las noches, en la explanada de la unidad deportiva.

Algunos compañeros han renunciado a esta lucha; para ser exactos, fueron diez varones que por su propia voluntad, manifestaron no querer seguir en esta causa; hay otros que nunca se acercaron al movimiento, a pesar de que se les visitó muchas veces. Por otra parte, muchos más compañeros y compañeras se han acercado para solicitar información del movimiento, y hasta se han integrado nuevos miembros de esta Unión.

También tenemos que decir que muchos ejidatarios se han acercado al movimiento y nos han dicho que están muy de acuerdo con lo que estamos haciendo, es decir que muchos ejidatarios han comprendido que la tierra es de todos y todas. Seguramente estas personas ya están entendiendo que vender toda la tierra de nuestro pueblo no es la mejor solución. Nuestra Unión de pobladoras y pobladores está siendo acompañada y asesorada por los abogados/as del equipo de derechos humanos INDIGNACION A.C., que han preparado todos los recursos legales que se han presentado ante las dependencias agrarias, es decir, la Procuraduría y el Tribunal Agrario, así como también ante el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, (Indemaya) y ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

ACCIONES JURIDICAS. A MODO DE RECUENTO

La Unión de pobladores presentó el día 8 de septiembre de 2014 una demanda ante la Procuraduría Agraria del Estado de Yucatán, en la que se solicitaba la intervención de dicha autoridad para que suspendiera toda clase de transacción que se pudiera hacer con las tierras de nuestro pueblo. También se solicitó el reconocimiento de los derechos que todas y todos tenemos a la tenencia de la tierra y el territorio. La Procuraduría Agraria no contestó nuestra petición en el tiempo que manda la ley, por esa razón la Unión solicitó un amparo ante la justicia federal, la cual obligó a la Procuraduría Agraria a contestar nuestra demanda.

El delegado federal de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Pablo José Castro Alcocer, respondió a nuestra demanda diciendo que las cosas que le estamos pidiendo no las podía hacer, ya que eso es facultad únicamente del Tribunal Agrario. Sin embargo, el mismo delegado nos invitó a que formáramos una comitiva de la Unión de pobladores para que nos presentáramos en sus oficinas para conversar sobre la problemática que estamos denunciando. El día 14 de enero del 2015 tres compañeros de la Unión nos presentamos y sostuvimos una plática con el delegado, el cual nos prometió invitar al comisario ejidal de Chablekal, para que entablásemos una mesa de diálogo en la que él mismo fungiría como mediador y defensor, para que ambas partes saliéramos beneficiadas. El delegado, Pablo José Castro Alcocer, nunca más nos volvió a hablar para dicha mesa de diálogo. EL GOBIERNO Y SUS INSTITUCIONES LE MIENTEN AL PUEBLO.

El 10 de octubre del 2014 presentamos nuestra demanda ante el Tribunal Unitario Agrario; en ella exigimos se reconociera nuestro derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales. También exigimos que dicho Tribunal dictase las medidas precautorias necesarias para detener la venta de nuestras tierras. Este Tribunal tampoco nos quiso contestar, por lo que, otra vez, tuvimos que solicitar el amparo de la justicia federal para que nos contestara. Recalcamos que este Tribunal Unitario Agrario en dos ocasiones ha rechazado nuestras demandas, señalándonos cosas que creemos que son solamente pretextos para retrasar la admisión de nuestra demanda. El Tribunal nos ha dicho, entre otras cosas, que no ha podido aceptar nuestra demanda porque no sabe dónde notificarle al comisario ejidal; sin embargo, todos hemos visto en muchas ocasiones al visitador del Tribunal en la casa del comisario. LE VOLVIERON A MENTIR AL PUEBLO: PUROS PRETEXTOS.

En el más reciente rechazo a nuestra demanda, el magistrado del Tribunal, Dr. Rubén Gallardo Zúñiga, señaló el que sería el último requisito que nos faltaría para poder aceptar nuestra demanda. El 3 de agosto de este año, presentamos la última prevención que se nos había solicitado: la ley dice que el magistrado tiene de cinco a diez días para contestarnos y ya se ha pasado su tiempo; seguramente tendremos que volvernos a amparar para que nos conteste. Como diríamos en el pueblo: a esta autoridad, si no las jurgas, no te contesta. EL GOBIERNO EN SUS INSTITUCIONES LE MIENTE AL PUEBLO.

El pasado 23 de abril del año en curso, presentamos una solicitud de mediación ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como también ante el Instituto para el Desarrollo de Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA), presididas por sus respectivos directores, C. Jesús Carlos Vidal Peniche y C. José Nicolás Ávila Cervantes. La Unión de pobladores decidió pedir la intervención de estas instancias ya que estas fueron creadas para salvaguardar y defender los derechos de los pueblos. Hasta el día de hoy estas instancias no han contestado a nuestra petición. EL GOBIERNO Y SUS INSTITUCIONES SOLAMENTE LE MIENTE AL PUEBLO.

LOS POBLADORES Y EL COMISARIO EJIDAL

Los pobladores y pobladoras hemos sostenido dos encuentros informales con el señor Leoncio Coot Kantún. El domingo 31 de agosto de 2014, alrededor de 150 pobladores y pobladoras sostuvimos una plática informal en los montes de Misne-Balam con el señor Leoncio Coot Kantún, que estaba acompañado de sus colaboradores. En esa ocasión, el comisario nos advirtió que no tomáramos posesión de esas tierras ya que, según él, la asamblea había acordado la prohibición de que fueran ocupadas. También nos dijo que la asamblea nos sancionaría por haber entrado en esos montes. Los pobladores, por nuestra parte, le reclamamos que el ejido siempre nos había negado nuestro derecho y le dejamos en claro que la tierra es de todos, y también le exigimos que convocara a una asamblea, la cual nunca convocó.

El domingo 28 de septiembre mantuvimos un segundo encuentro con el comisario en el monte de Misne-Balam. En esta ocasión, el comisario solamente comentó que seguía viéndonos de cerca y que convocaría una asamblea para que ésta decidiera qué iba a pasar con nosotros. Nunca convocó a la asamblea. En esa misma ocasión, los señores Fidelio Cohuo Chí, Rubén Azueta Cohuo y Tomás Cohuo, junto con el consejo de vigilancia, se acercaron al grupo para exigirnos que abandonáramos ese monte ya que, dijo el señor Fidelio Cohuo, ese polígono era su posesión; además, nos dijo que el comisario ejidal no es autoridad, que la verdadera autoridad es el consejo de vigilancia, y que por esa razón lo había llevado al monte para que viera lo que los pobladores estábamos haciendo. El consejo de vigilancia solamente nos dijo que a ellos no se había acercado ninguna persona de nuestro grupo para manifestarle lo que estábamos haciendo. Al final de la discusión, el señor Fidelio Cohuo terminó aceptando que los pobladores sí tenemos ese derecho, sin embargo nos dijeron que era una lástima que hubiéramos reaccionado tarde ya que las tierras se habían acabado, y que lo que quedaba era para ellos.

En otra fecha un grupo de pobladores nos apersonamos en la casa del comisario para entregarle una copia de la demanda que interpusimos ante la Procuraduría Agraria; sin embargo, él nunca salió a recibir el documento a pesar de que muchos lo vieron dando vueltas adentro de su casa.

¿QUÉ ES LO QUE ESTAMOS EXIGIENDO?

Las y los pobladores de Chablekal le exigimos al ejido que paren las ventas de las tierras de nuestro pueblo. LA TIERRA ES DE TODOS Y TODAS

Que reconozcan el derecho que tienen todos los pobladores, avecindados, comuneros y posesionarios, sobre las tierras y seamos incluidos en la toma de decisiones. ¡El ejido tiene facultad para reconocernos! ¿POR QUÉ SE NIEGA? El ejido al negarnos este derecho viola todos nuestros derechos humanos y nuestras garantías colectivas e individuales. Eso es un DELITO.

Exigimos a la Procuraduría Agraria que deje de solapar todas esas ventas que se han hecho de manera ilegal y tramposa. Le exigimos que sea una autoridad que garantice el derecho de todas y todos. Su trabajo es PROCURAR EL DERECHO DEL PUEBLO.

Le exigimos al Tribunal Unitario Agrario que admita nuestra demanda y deje de poner pretextos para su aceptación. Le recordamos al Tribunal Agrario que ya un Tribunal Federal ha reconocido la validez de nuestra organización. QUE DEJE DE DEFENDER A LOS EMPRESARIOS Y QUE DEFIENDA AL PUEBLO. ESE ES SU TRABAJO.

¿QUÉ ES LO QUE DEMANDAMOS HOY LAS Y LOS POBLADORES DE CHABLEKAL?

Después de analizar la situación que hoy existe en la mayoría de nuestros pueblos, naciones y comunidades indígenas que vivimos en el territorio nacional, en Chablekal hemos resuelto manifestar nuestra palabra.

Damos a conocer que actualmente muchos de nuestros pueblos mayas de Yucatán somos víctimas de despojos violentos de nuestras tierras, territorios y recursos naturales. Los grandes empresarios de Mérida, junto con el capital extranjero, están acaparando todo nuestro territorio. Y peor aún es lo que pasa en otros estados de la república, en donde se ha asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de hermanas y hermanos indígenas. Y lo mismo que pasa en nuestro país, pasa en todo el continente. Los malos gobiernos capitalistas neoliberales han practicado, en complicidad con las empresas transnacionales y nacionales, las políticas de desprecio, discriminación, destrucción y muerte que han impedido el ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y libre determinación. ¡EL GOBIERNO ES CÓMPLICE DE TODO ESTO!

ESTAMOS EN CONTRA de las reformas constitucionales y legales promovidas por los malos gobiernos a través de sus diputados de todos los partidos políticos; ellos han aprobado la modificación de leyes y de nuestra Constitución de 1917, poniendo en el mercado nuestras tierras, territorios, recursos naturales, así como conocimientos y saberes indígenas.

La intromisión de los malos gobiernos y las empresas en nuestras comunidades y pueblos, se ha dado a través de los programas gubernamentales que las dependencias, funcionarios, partidos políticos y empresarios, a través de mentiras, corrupción, engaños y traiciones han venido imponiendo sin consultar a nuestras comunidades. El PROCEDE, PROCECOM, la SEMARNAT, Secretaría de Turismo, SEDESOL, INEGI, Procuraduría Agraria, el CDI, INDEMAYA, FANAR, CULTUR, y Tribunal Unitario Agrario: ¡ÉSTOS SON LOS QUE CHINGAN AL PUEBLO!

Lo anterior es una manera en que los malos gobiernos convencen, confunden, controlan y someten a muchas de nuestras comunidades, generando divisionismos y pleitos que han permitido a los malos gobiernos facilitar muchas veces la represión, el asesinato y la cárcel. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, NO SE VENDE, CON LA VIDA SE DEFIENDE. Exigimos el respeto a los acuerdos asumidos por las y los pobladores de Chablekal, aprobados en su asamblea general del 28 de agosto del año 2014.

La CODHEY, acusada penalmente

Era bola cantada. Y aunque no me gusta usar el estribillo “se los dije”, en este caso es inevitable debido a todas las columnas dedicadas al tema en este espacio durante los últimos nueve años. Jorge Victoria Maldonado condujo a la CODHEY –que no ha sido nunca cabalmente, a pesar de las previsiones de ley, un organismo auténticamente ciudadanizado– a un nivel tal de frivolidad, de connivencia con los poderes gubernamentales y de irrelevancia social, que difícilmente podrá esta institución recuperarse de su paso devastador en el futuro cercano.

En el recuento de los daños no hay que dejar de considerar al Congreso de Estado (¡de tres legislaturas distintas y con la anuencia de todos los colores partidistas!) que avaló la ratificación del anterior Ombudsman para un segundo período, a pesar de dos juicios políticos que una decena de organizaciones interpusieron en su contra en distintos momentos y de la renuncia en bloque de tres de los Consejeros Ciudadanos del mismo organismo gubernamental, ocurrida en 2008.

Amparado en el apoyo de las organizaciones civiles más recalcitrantemente conservadoras, Jorge Victoria concluyó su segundo período como lo inició: a los pies del Ejecutivo. De Ivonne Ortega Pacheco afirmó que “ha encabezado un gobierno enteramente respetuoso de los derechos humanos” y a Rolando Zapata Bello lo proclamó “una persona convencida del valor superior de los derechos de todas y de todos. Que posee además una sólida formación ética personal y política; y eso, ya de entrada y como virtud de cualquier gobernante, se convierte en garantía de forjar un gobierno con prácticas permanentes de respeto por la dignidad de todas y de todos”. En cambio, al presentar el informe correspondiente a su gestión en 2012, omitió siquiera mencionar la golpiza propinada por golpeadores contratados por las autoridades municipales el 4 de julio de 2011. Mudo cuando se trata de víctimas; obsequioso cuando se trata de victimarios en el poder.

No voy aquí a repetir el listado de omisiones y negligencias de la CODHEY durante la gestión de Victoria Maldonado. Informes puntuales y periódicos sobre los nueve años de su desempeño pueden encontrarse en www.indignacion.org.mx. Acaso el más reciente análisis, realizado a la conclusión de su segundo período, sea un apretado resumen de la catástrofe que para la defensa de los derechos humanos significó la gestión que acaba de concluir. La presentación del informe es ya implacable: “En un extenso anexo, Indignación documenta la negligencia, la dilación, la omisión de ejercer facultades, la tolerancia frente a la tortura, la falta de publicidad de las recomendaciones, el encubrimiento de las autoridades de la actual gestión de la CODHEY… El trabajo del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha sido complaciente y cómplice del poder, lo cual pervierte la naturaleza de la institución pública de Derechos Humanos, la corrompe y deja vulnerable a una ciudadanía ante los abusos de las autoridades”.

Una vez concluidos estos dos períodos que se antojaban interminables, el actual Ombudsman, José Enrique Goff Ailloud, comienza a cosechar lo sembrado. El escándalo suscitado por la denuncia conjunta del Oasis de san Juan de Dios y del equipo Indignación, muestra los niveles de corrupción a los que ha llegado la CODHEY en su funcionamiento. La denuncia pública (que puede consultarse en http://indignacion.org.mx/2015/08/18/grave-corrupcion-en-la-codhey/), que tiene ya su contraparte penal ante la Fiscalía General del Estado, es verdaderamente grave, sobre todo tomando en cuenta que la CODHEY es un organismo de fe pública: se trata de la falsificación de firmas realizada por funcionarios de la CODHEY en cuando menos dos casos, con la intención de mantener la impunidad de funcionarios públicos involucrados en ellos y permitir al anterior Ombudsman entregar la casa recién barrida y habiendo cerrado los expedientes particularmente molestos. En sendos casos, uno de acceso a medicamentos para personas con VIH/SIDA y otro por el fallecimiento de una paciente por descuido de los servicios públicos de salud, la CODHEY no tuvo empacho en mentir y, sin el mínimo cuidado (que hasta para mentir se necesita pericia), falsificó la firma de una testigo fallecida meses antes. ¡Sí!, émula de los viejos procedimientos electorales, la CODHEY hizo que firmara… ¡una muerta!

Seguramente, sabiendo cómo se cocinan las cosas en procuración de justicia en nuestro estado, haya quien apueste al olvido. No estén tan seguros: las pruebas presentadas son difícilmente refutables y las organizaciones demandantes, ambas indoblegables, se mueren de ganas, como Teseo en el laberinto, de enfrentarse al Minotauro con el objetivo de liberarse de la tiranía cretense. La atención pública sobre esta demanda tiene un ingrediente añadido: el actual Ombudsman fue Secretario Ejecutivo de la anterior administración de la CODHEY durante sus dos períodos de funcionamiento. Si no conocía de estos hechos de corrupción, malo. Si estaba enterado, peor. La limpieza que necesita la CODHEY para conquistar la credibilidad pública pasa por determinar quién sabía qué cosas y desde cuándo. Es la primera prueba de fuego del actual Presidente de la CODHEY.

Obispos USA y matrimonio gay

Hace ya más de un mes, después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional cualquier definición de matrimonio que excluyera de esa figura a las parejas del mismo sexo, planteé en este mismo lugar mi opinión sobre el acontecimiento (La Suprema y el Matrimonio, junio 23 de 2015). Un amable lector de la Comunidad En Otro Canal, comentó lo siguiente en el portal electrónico: “El sacerdote católico Raúl Lugo habla de la Jurisprudencia de la Corte que permite el matrimonio igualitario en México. Interesante su punto de vista a contrapelo de lo que sostiene la Iglesia Católica”.

Agradezco, desde luego, el comentario del lector, pero creo que hay que hacer énfasis en que estamos metidos en un gran debate dentro de las iglesias con respecto al tema de la homosexualidad. Y no lo ve solamente quien no quiere verlo. Mi opinión es también opinión de iglesia, aunque no sea LA posición de la iglesia. La posición sobre la homosexualidad, calificada por algunos blogs conservadores como uno de los “irrenunciables” de la moral católica, no lo es en absoluto. Respecto a este tema no todos en la iglesia pensamos lo mismo y se necesitará tiempo antes de que las divergencias cada vez más amplias decanten en un nuevo consenso. No soy el único, sin embargo, que sostiene posiciones que disienten de la opinión mayoritaria. Por eso me ha parecido conveniente ofrecer el espacio de esta entrega a un artículo publicado en el periódico National Catholic Reporter. Como es de todos conocido, también la Suprema Corte de los Estados Unidos se ha manifestado en la misma línea a propósito del tema pero, además, ha decretado la obligatoriedad para la legislación de todos los estados de la Unión Americana de reconocer los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Aunque las circunstancias y los intereses de la cultura norteamericana (o como quiera que se califique al American Way of Life) son muy otros que los nuestros, aquí les comparto los consejos que un sacerdote ofrece a los obispos norteamericanos. Nada más para enriquecer la discusión.

Cómo deben responder los Obispos a la decisión de la Corte

sobre los matrimonios del mismo sexo

Thomas Reese S.J.

De frente a la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de legalizar el matrimonio gay en todo el país, los obispos católicos norteamericanos necesitan llevar adelante una nueva estrategia. La lucha contra el matrimonio gay ha sido una pérdida de tiempo y de dinero. Los obispos deberían plantearse un nuevo conjunto de prioridades…y de abogados.

Algunos oponentes al matrimonio gay están llamando a la desobediencia civil, invitando a los oficiales del registro civil a ignorar la decisión de la Corte y a no realizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Otros están proponiendo una enmienda constitucional para revocar la decisión. Muchos han argumentado también que la decisión de la corte no eliminará la discusión sobre el asunto como tampoco la decisión Roe vs Wade lo ha hecho en el debate sobre el aborto (1)

En primer lugar, hay que dejar en claro lo que la decisión de la Corte no hace: no le pide a los ministros religiosos realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, ni les prohíbe predicar en contra del matrimonio gay. Estos derechos están protegidos por la quinta enmienda. La Corte ha dejado también claro que cualquier iglesia tiene la completa libertad para contratar o despedir ministros (o empleados) por el motivo que considere conveniente.

El estatus legal del matrimonio gay es similar al de los divorciados vueltos a casar. Divorciarse y volver a casarse es legal en todos los estados de la Unión Americana, pero si una iglesia está en contra de una nueva unión después del divorcio, sus ministros no están obligados a realizar tales uniones y sus predicadores pueden continuar hablando en contra del divorcio desde el púlpito. Si un ministro o ministra se divorcia, la iglesia puede despedirlo/a.

Esta analogía con el divorcio es adecuada. Los obispos actuales harían bien en fijarse en sus predecesores, que se opusieron a la legalización del divorcio y perdieron. Esos obispos terminaron aceptando eventualmente el divorcio como ley del país, aunque no permitieron un nuevo matrimonio sin un decreto de nulidad de sus iglesias.

El día de hoy, las instituciones católicas norteamericanas muy rara vez despiden empleados cuando se divorcian y se vuelven a casar. Divorciados y vueltos a casar son empleados en instituciones católicas y sus cónyuges gozan de los beneficios conyugales. Y nadie se escandaliza por esto. Nadie piensa que otorgar beneficios conyugales a empleados divorciados y vueltos a casar signifique un apoyo de la iglesia a su estilo de vida.

Si en el pasado, los obispos pudieron aceptar el divorcio civil como una ley del país ¿por qué no podría obrar de la misma manera el actual episcopado ante el matrimonio gay? Debido a toda la publicidad que se ha dado en los medios a la oposición de la iglesia al matrimonio gay, nadie pensaría que la iglesia lo está apoyando.

Es tiempo que los obispos admitan su derrota y sigan adelante. El matrimonio gay ha llegado para quedarse y como sabemos, eso no es el fin de la civilización.

Quienes comparan Hobergefell vs Hodges (2) con Roe v. Wade, no han dado una ojeada a los números de las encuestas. La población norteamericana ha permanecido polarizada por el aborto durante décadas, mientras que el apoyo al matrimonio gay no ha dejado de subir. No hay absolutamente ninguna posibilidad de una enmienda constitucional que eche atrás esta decisión. El matrimonio gay no es cuestión de vida o muerte. Puede ser que se convierta en una cuestión en este año de elecciones primarias republicanas, pero no es un asunto en litigio en la población considerada como un todo.

Ahora que el matrimonio gay ya es una ley nacional muchos obispos tienen miedo de que la siguiente batalla sea sobre la libertad religiosa de las personas que objeten el matrimonio gay. Es hora de ser absolutamente claros. En la moral católica no hay ningún mandato que le prohíba a un juez o a un empleado católico realizar bodas entre personas del mismo sexo. Ni tampoco hay ninguna obligación moral por parte de un empresario católico de negarse a ofrecer servicios de flores, comida, espacio y otros servicios en una boda entre personas del mismo sexo. Y debido a toda la controversia que se ha suscitado en los medios, los obispos necesitan aclarar muy bien que esto no implica un problema moral para los empleados gubernamentales católicos o para los empresarios católicos.

Volvamos a la argumentación: los jueces católicos han realizado matrimonios civiles para todos los solicitantes, incluyendo aquellos que se estaban casando en contra de las enseñanzas de la iglesia. Empresarios católicos han ofrecido servicios de todo tipo en bodas, incluyendo las de los católicos divorciados que se casan fuera de su iglesia. De manera similar, no hay ninguna cuestión moral para ellos si hacen lo mismo para las parejas gays.

La iglesia tiene una sofisticada doctrina moral que incluye la distinción entre cooperación material y cooperación formal y hasta la eliminación de la culpabilidad moral cuando una persona obra bajo compulsión. Puede ser que para otras religiones esto sea un asunto moral, pero no para los católicos. Y dada toda la retórica que ha rodeado esta discusión, los obispos necesitan ser absolutamente claros en esto en beneficio de los católicos escrupulosos.

Leyes antidiscriminación

Actualmente no hay ninguna ley federal que penalice la discriminación contra las personas gay en cuestión de empleo o vivienda, pero un creciente número de estados ha venido formulando estas leyes. ¿Deberán pelear los obispos en contra de este tipo de leyes por miedo al impacto que pudieran tener en las instituciones católicas?

La mejor estrategia para los obispos norteamericanos sería la de imitar a la iglesia mormona, que trabaja junto con los activistas gay para legislar en contra de la discriminación tanto en empleo como en vivienda en el estado de Utah. A cambio de este trabajo de apoyo por parte de la iglesia mormona, la comunidad gay está considerando aceptar excepciones para los Boy Scouts e instituciones mormonas como la Universidad Juvenil Brigham. John Wester, ahora arzobispo católico de Santa Fe, Nuevo México, apoyó esta legislación cuando era obispo de Salt Lake City.

Puede ser demasiado tarde en algunos estados para trabajar en conjunto con los activistas gay porque ellos ya tienen los votos que necesitan, pero en otros estados el apoyo de la iglesia a las leyes antidiscriminatorias puede hacer la diferencia para que sean aprobadas. De cualquier manera, dejar bien claro que la iglesia se opone a la discriminación contra la gente gay podría ayudar a curar la agria división entre la iglesia y los activistas de los derechos gays.

Sería posible apelar a los gays pragmáticos que reconocen que, políticamente, resultaría más inteligente para ellos ser generosos en la victoria. Oponerse pandilleramente a las iglesias podría hacer que perdieran sus objetivos primarios. Unas pocas excepciones son un precio pequeño para pagar el alcance de sus objetivos principales. No hay duda de que cuestiones de libertad religiosa se debatirán en el futuro, sea debido a las leyes antidiscriminación o a las ataduras provenientes del financiamiento gubernamental.

Por ejemplo, colegios católicos y universidades que proveen vivienda a los cónyuges tendrán que enfrentar la solicitud de vivienda conyugal por parte de parejas del mismo sexo. A menos que estas escuelas hubieran conseguido una excepción para ellas en la legislación antidiscriminación del estado, estarán obligados a proveerles de vivienda. Pero, dado que ofrecen vivienda a parejas casadas ilícitamente de acuerdo con la doctrina de la iglesia, nadie podrá decir que tal acceso a la vivienda pueda significar un apoyo a su estilo de vida. Y considerando toda la amplia vida sexual en curso que hay en colegios y universidades católicas, dar vivienda a una minoría gay que se ha comprometido de manera permanente el uno con el otro en matrimonio, difícilmente podría considerarse un gran escándalo.

Una segunda cuestión sería la de los beneficios conyugales para empleados/as gay en instituciones católicas, especialmente universidades y hospitales. De nuevo viene la analogía: estas instituciones conceden tales beneficios a los empleados divorciados y vueltos a casar. Y nadie considera esto como un escándalo. El hecho de que la iglesia considere el cuidado de la salud como un derecho debe ser el factor decisivo, no el género del o la cónyuge.

Finalmente, el aspecto más polémico a enfrentar es el de los hijos/as de parejas del mismo sexo. Felizmente, es claro para todos que tales niños/as deben ser bautizados y recibidos en las escuelas católicas. Pero los servicios católicos para la adopción han perdido el financiamiento público porque se han negado a destinar niños/as a parejas del mismo sexo, aun cuando estos deseaban orientar a tales parejas hacia otras agencias. Irónicamente estas agencias sí destinaban niños a personas gay solteras en el pasado, siguiendo la política “no preguntar, no decir” acerca de si estaban viviendo con alguien. Fue solamente las personas gay casadas las que fueron objetadas por los obispos.

Autoridades eclesiásticas, incluyendo el Papa, han argumentado que cada niño tiene derecho a tener una madre y un padre, infiriendo que sin una madre y un padre, los niños tendrían alguna clase de sufrimiento. Hay muchos problemas con esta posición. En primer lugar, esta posición pone en duda a los millones de madres y padres solteros que levantan heroicamente a sus hijos sin el apoyo de un cónyuge. En segundo lugar, hay una visión muy estrecha de la familia. La iglesia tradicionalmente ha reconocido la importancia de los tíos, tías y abuelos en la educación de los hijos. Hay presencia del otro sexo en la familia extensa de esos niños y niñas. En tercer lugar, frecuentemente, las parejas del mismo sexo adoptan niños/as que nadie más quiere… ¿estarán mejor estos niños/as creciendo en albergues u orfanatos?

Y, finalmente, no hay evidencia científica de que los hijos/as de parejas del mismo sexo sufran necesariamente como resultado de su educación. El estudio original que argumentaba que a los niños/as crecidos por parejas del mismo sexo no les iba tan bien como a los criados por parejas heterosexuales ha sido demostrado que es defectuoso. En una declaración (amicus curiae) de 2013, oponiéndose a la Ley de Defensa del Matrimonio, la Asociación Sociológica de América dijo: “La queja de que los padres del mismo sexo producen menos resultados positivos en los niños que los padres de distinto sexo –sea porque tales familias carecen de un padre o de una madre según el caso, o porque ambos padres no son los padres biológicos de sus hijos/as– contradice una abundante cantidad de estudios de las ciencias sociales”. En cambio, “el bienestar positivo de un niño es el producto de la estabilidad en las relaciones entre los dos padres, estabilidad en las relaciones entre los padres y el hijo, y suficientes recursos socioeconómicos de los padres”.

La Academia Americana de Pediatría se manifestó de acuerdo y apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo porque el matrimonio provee la estabilidad que los niños/as necesitan para sus vidas:

“Muchos estudios han demostrado que el bienestar de los niños/as se ve afectado mucho más por la relación con sus padres, por la competencia de los padres y la seguridad que inspiren y la presencia y apoyo social y económico que reciban más que por el género y la orientación sexual de sus padres. La falta de oportunidad de las parejas del mismo sexo de casarse abona el stress familiar, que afecta a la salud y el bienestar de todo el conjunto familiar. Y dado que el matrimonio fortalece a las familias y beneficia el desarrollo de los niños, ellos, los niños/as, no deberían ser privados de la oportunidad de que sus padres puedan casarse”.

De la misma manera que el Papa Francisco dependió del consenso científico cuando trató asuntos del medio ambiente, la iglesia debería también consultar lo mejor de la ciencia social antes de hacer afirmaciones tan radicales sobre los niños/as y sus familias.

Es tiempo de que los obispos norteamericanos hagan girar su eje hacia las prioridades de política pública articuladas por el Papa Francisco: cuidado de los más pobres y del medio ambiente y la promoción de la paz y la armonía interreligiosa. Con la férrea oposición a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo los obispos han logrado que los jóvenes consideren a la iglesia como una institución fanática con la que no quieren verse asociados. Como pastores, deberían estar hablando más acerca del amor y la compasión de Dios en lugar de seguir tratando de controlar la conducta sexual de la gente a través de las leyes.

Notas del traductor:

(1) El Caso Roe contra Wade o Roe v. Wade, es el nombre del caso judicial por el cual se legalizó en 1973, (por fallo dividido) el aborto inducido en Estados Unidos

(2) Obergefell v. Hodges fue un caso judicial en la Corte Suprema de los Estados Unidos en el cual el tribunal falló que el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede ser prohibido por la legislación estatal, por lo que estableció que los matrimonios de este tipo son válidos en todos los estados y deben poder celebrarse en todo el país, conforme lo prescribe la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia es del 26 de junio de 2015, el fallo se funda en otros tres procesos, Tanco v. Haslam (Tennessee), DeBoer v. Snyder (Míchigan), Bourke v. Beshear (Kentucky), que fueron iniciados a fin de que esos estados reconocieran el matrimonio igualitario.

(El P. Thomas Reese, sacerdote jesuita, es un analista mayor del periódico El Reportero Nacional Católico (NCR) y autor de “Inside the Vatican: The Politics and Organization of the Catholic Church”. Este texto ha sido tomado de su columna semanal Faith and Justice, correspondiente al 2 de julio de 2015. Para obviar las imperfecciones de esta traducción, puede consultarse el texto original en http://ncronline.org/blogs/faith-and-justice. )

Creación y sabiduría bíblica

R.M. Isabel de la Trinidad OCD, in memoriam

El segundo capítulo de la Encíclica Laudato Si’ es, a mi gusto, el más hermoso. Si el capítulo primero nos muestra el drama de la destrucción del medio ambiente; el segundo nos permite contemplar la naturaleza con una mirada de gozo. Para quien corre el riesgo de mirar el documento del Papa solamente como un diagnóstico entre otros muchos de la depredación medioambiental que nos rodea, este segundo capítulo titulado “El evangelio de la creación” muestra el corazón creyente del documento.

Francisco retoma en este capítulo la tradición judeocristiana para lanzar una mirada de comprensión hacia la naturaleza, mirada que de sentido y favorezca la congruencia de nuestro compromiso con el medio ambiente. Si una analogía puede ayudarnos podríamos decir que el capítulo segundo es el alma del documento. “Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad”. Así introduce Francisco su abordaje de la tradición judeocristiana, sobre todo de los textos bíblicos, para iluminar el tema del medio ambiente.

Una buena noticia es la óptica con la que el Papa aborda los textos: no a partir de lecturas fundamentalistas, sino de acuerdo a los modernos acercamientos hermenéuticos. Podría decirse que Francisco asume una hermenéutica ecológica para acercarse a los relatos de la creación y evitar la lectura que ha favorecido el concepto de “dominio” por parte del ser humano hacia el resto de la naturaleza. Insistiendo mucho más en la función de guardián que de dominador, el Papa desmantela uno de los apoyos más sólidos con los que contaba el antropocentrismo: “Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento judío-cristiano: se ha dicho que, desde el relato del Génesis que invita a «dominar» la tierra (cf. Gn 1,28), se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas… De este modo advertimos que la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás criaturas”.

De las consideraciones específicamente bíblicas, Francisco pasa a afirmar el evangelio de la creación. El término mismo de “creación” no es la propuesta creyente para la resolución de un acertijo, como si la decisión estuviera entre creación y big bang. Es más bien la oportunidad de arrojar un haz de luz comprehensiva sobre un misterio que nos sobrepasa. Desde la perspectiva creyente “…el mundo procedió de una decisión, no del caos o la casualidad, lo cual lo enaltece todavía más. Hay una opción libre expresada en la palabra creadora. El universo no surgió como resultado de una omnipotencia arbitraria, de una demostración de fuerza o de un deseo de autoafirmación. La creación es del orden del amor… Entonces, cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor y, en esos pocos segundos de existencia, él lo rodea con su cariño…”

De aquí se desprende también la enorme dignidad del ser humano y su singularidad en el conjunto de la naturaleza: “La capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artística y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico… Pero también sería equivocado pensar que los demás seres vivos deban ser considerados como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana. Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés… los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder: el ganador se lleva todo… Así agregamos un argumento más para rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. El fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común, que es Dios”.

En una visión que subraya la armonía de todo lo creado, donde cada ser de la creación es parte de un lenguaje amoroso y donde “el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios”, Francisco apunta a una armonía universal, una gran familia cósmica a la que el ser humano pertenece. Sin igualar a todos los seres vivos, de manera que el ser humano pierda la singular responsabilidad que tiene hacia todo lo creado, y sin divinizar a la naturaleza, Francisco rescata el destino común de todos los bienes y califica al medio ambiente como “un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos… (de suerte) que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación”.

Finalmente, Francisco dirige su mirada al misterio de Jesús, el hombre que vivió en armonía plena con toda la creación, porque “estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de cariño y asombro”. Jesús, dice Francisco, “estaba lejos de las filosofías que despreciaban el cuerpo, la materia y las cosas de este mundo. Sin embargo, esos dualismos malsanos llegaron a tener una importante influencia en algunos pensadores cristianos a lo largo de la historia y desfiguraron el Evangelio”. Y esto trajo consecuencias no solamente en la depredación del medio ambiente, sino también en el desprecio de la diversidad cultural, social, sexual, añado yo.

Concluye así este segundo capítulo, que bien podría convertirse en materia de meditación y de oración.

Los síntomas de la crisis ambiental

Cuando yo era niño, hablar del futuro significaba mirar hacia el progreso e imaginar los posibles avances de la tecnología. Y no era solamente yo quien lo pensaba. El Concilio Vaticano II, leído en retrospectiva, deja una sensación de fe casi ciega en el progreso de la humanidad. Todos nos sentíamos subidos a un tren que avanzaría hacia la resolución de los grandes problemas que aquejaban a la humanidad. Nuestras películas y series de televisión así lo reflejaban: Odisea en el espacio, Star Trek, Perdidos en el espacio y hasta la serie de dibujos animados Los supersónicos. Eran otros tiempos. Nuestra visión actual del futuro es mucho más sombría, seguros como estamos de que el declive ecológico no tiene marcha atrás. Nuestras películas son ahora sombrías y, en el caso de Elysium, incluso proféticas, aunque sea una profecía del desastre.

En la encíclica de Francisco sobre el cuidado de la casa común hay, todavía, una visión optimista que brota de la fe cristiana. Lo dice claramente el Papa desde su introducción: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común”. De ahí que su llamado confíe en oídos abiertos que lo reciban: “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”.

El primer capítulo, sin embargo, deja poco espacio a la esperanza. La manera como Francisco describe ‘lo que le está pasando a nuestra casa’ es sobrecogedora. La finalidad de esta descripción no es invocar al miedo o la resignación ante lo inevitable. Francisco afirma que el objetivo “no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar”.