La página en blanco

¡Alto a los feminicidios!

Ema Gabriela, in memoriam

Hay quienes dicen que eso del miedo de los escritores ante la hoja en blanco es un mito. Supongo que esta afirmación utiliza la acepción de ‘mito’ de uso corriente (como el libro “Diez mitos sobre la mariguana”), es decir, que identifica mito con algo falso. Hay programas titulados “Tal cosa: ¿mito o realidad?”, identificando al mito con la mentira. La acepción antropológica del término, en cambio, es bastante más compleja y se refiere, para utilizar la definición de José Manuel Losada, a “un relato explicativo, simbólico y dinámico, de uno o varios acontecimientos extraordinarios personales con referente trascendente, que carece en principio de testimonio histórico, se compone de una serie de elementos invariantes reducibles a temas y sometidos a crisis, presenta un carácter conflictivo, emotivo, funcional, ritual y remite siempre a una cosmogonía o a una escatología absolutas, particulares o universales” (Tomado de Wikipedia). Mitos serían, pues, los relatos del Popol Vuh, los once primeros capítulos del Génesis, o los arquetípicos relatos de la antigüedad griega. La identificación de mito con falsedad, tan en boga en los medios de comunicación y las redes sociales es, cuando menos, simplista.

De cualquier manera, el miedo, o nerviosismo, o trauma ante la página en blanco es una experiencia muchas veces citada por los autores, sobre todo de narrativa de ficción. Hay un libro que me gusta mucho. Lo compré en la FILEY 2016 (que en la más reciente no tuve ni siquiera chance de husmear por entre los estantes). Está publicado en la Ediciones Cal y Arena y tiene por compiladora a Delia Juárez y como ilustrador a Daniel Camacho. El libro se llama “Así escribo” y es la reunión de los testimonios de 53 escritores mexicanos que cuentan la forma en que escriben, cómo entienden el misterio de la creación literaria, cuáles son sus filias y fobias, cuáles los lugares y horarios en que escriben. Un libro delicioso que recomiendo ampliamente.

En varias ocasiones, en el libro que he mencionado, los escritores y escritoras se refieren a la página en blanco. Enrique Serna, por ejemplo, afirma que “aunque solo beba tres whiskies cada quince días, el síndrome abstinencia que todo ex borracho arrastra consigo me quita el sueño, y cuando amanezco atarantado después de una noche en blanco, la frase más inocua me cuesta sangre”. En cambio, dice Ana Clavel, “poco a poco la tentación de sentarse a escribir comienza a ser insoportable. Pero no cedo. No puedo empezar si no doy con la primera frase. Para escribir, por ejemplo, una primera línea como ‘La violación comienza con la mirada’, tuve que esperar más de veinte años a que Las Hortensias que había leído en la Facultad de Filosofía y Letras florecieran con una extraña intensidad violeta; así como tuve que recordarme mirando mirar a los hombres: lecciones silenciosas del deseo y sus anatomías que contemplé en la mirada de hermanos y primos mayores desde que era niña”.

Hugo Hiriart, por su parte, ofrece todo un manual “con un consejo que doy siempre a mis alumnos para casos de bloqueo de escritor o tortura de la página en blanco: el procedimiento, es un verdadero algoritmo, consiste en (1) escribir como sea, a lo loco, como salga… (2) no se debe volver al texto escrito hasta el día siguiente… (3) al regresar al día siguiente nuestro dominio sobre el texto seguro que ha crecido… (4) la voluntad juega escaso papel, nadie escribe como quiere, escribe como buenamente puede…” Y cada uno de los pasos de este algoritmo se desmenuza en un texto que tendría que leerse (y disfrutarse) en el libro.

Todo esto es para decirles que el pánico ante la hoja en blanco no es una experiencia que afecte solamente a quien escribe en este espacio, sino que es un fenómeno extendido. Nadie me envíe a un hospital psiquiátrico por ello. Hace algunos años escribí algunas líneas para expresar este sentimiento. Se las comparto ahora que, después de varias semanas, perdí (momentáneamente) el horror ante la página en blanco.

ANTES DE ESCRIBIR

Luminosa distancia que apabulla

como un desierto enorme, como sangre

contagiada de sida

Horror teatral a la Darío Argento

con locos degollando a la portera

en dos rápidas tomas

Vergüenza triste del recuerdo sucio

y un tocamiento oscuro, sudoroso,

en un clóset de infancia

Miedo fatal, terror casi dantesco,

al grandulón que espera a la salida

de una tarde de escuela

Odios acumulados, rebeldía

que no se olvida nunca, que despierta

puntual el dos de octubre

Pasión, estrés, nostalgia, vanidades,

destellos de crueldad y de impotencia

…cansancio del cansancio

Todo esto es hoy, ayer, cada mañana

una página en blanco y esperando

las líneas del poema

Eólicos: entre la extinción y el despojo

(Artículo publicado también en El Varejón 150, revista de derechos humanos del Equipo Indignación AC)

Leonardo Boff, estudioso y profeta del deterioro del ecosistema, ha señalado que nunca antes el mundo había enfrentado, al mismo tiempo, tres posibilidades de destrucción masiva: el sobrepasamiento de los límites del planeta, el armamento nuclear de las grandes potencias y el cambio climático.

La primera posibilidad describe el momento, alcanzado en abril de 2016, en que el planeta, con todos sus recursos disponibles, ya no es suficiente para satisfacer las necesidades de la humanidad, entendidas bajo el esquema de producción del capitalismo extractivista y el modelo de consumo dominante.

La segunda posibilidad hace referencia a la cantidad de armamento nuclear que alberga las entrañas de la tierra: armas que, de ponerse en acción, serían capaces –con solo activar la tercera parte de ellas– de destruir totalmente a la humanidad dejando atrás solamente los escombros de nuestras civilizaciones.

Finalmente, la tercera posibilidad, es el cambio climático, producido por la altísima cantidad de emisiones de gas invernadero producto de la quema de combustibles fósiles, principalmente el petróleo.

Contra cada una de estas amenazas se yergue una posibilidad de solución. Para el sobrepasamiento, la promoción de la cultura de la austeridad, del consumo responsable, del cuidado del medio ambiente. Para el armamento nuclear, los acuerdos multilaterales de paz y la promoción del diálogo entre las naciones. Para el calentamiento global, el abandono de las energías fósiles y la opción por las energías limpias, renovables. Las tres amenazas en su conjunto, sin embargo, solamente serán conjuradas con la derrota del sistema capitalista que, no contento con la explotación de las personas y los pueblos, dirige su ambición y ansia de lucro a los recursos naturales, los bienes de la naturaleza, para convertirlos en mercancías, privatizarlos y no parar sino hasta dejar tras de sí un gigantesco desierto árido.

La energía eólica es, pues, una de las respuestas al problema del cambio climático, junto con la energía solar y otras energías limpias. Quedan muy pocas personas (aunque algunas de ellas con mucho poder) que nieguen el cambio climático y nos sonaría estúpido a estas alturas que alguien se opusiera a las energías limpias. ¿Por qué entonces hay resistencia en las comunidades mayas y en muchas organizaciones civiles que las acompañan, a los proyectos de producción de energía eólica recientemente aprobados en nuestro país?

El problema estriba, me parece, en el modelo de producción que se presenta como el único posible: compañías internacionales, sin rostro ni nombre, que tomarán rentados los territorios mayas para sembrarlos de abanicos grandotes. La producción dejará para las compañías pingües ganancias y una pocas migajas serán repartidas entre los dueños de los territorios, que no podrán usarlos más en un arco de 50 o 100 años. Producción de energías limpias, pues, pero por un método de explotación bastante sucio. Lo malo es que de historias de explotación y despojo los pueblos indígenas tienen para llenar muchas enciclopedias. No es que no quieran la producción de energías limpias: solamente se preguntan si la única manera de hacerlo es a través de políticas de despojo.

Así que las grandes compañías transnacionales, acostumbradas a manejarse como dueñas de vidas y territorios y frotándose ya las manos por las ganancias que obtendrán, chocan ahora con la resistencia de las comunidades indígenas que no quieren verse sometidas a nuevos actos de despojo. Y acusan a los pueblos de retrógradas, de ignorantes, de opuestos al progreso y a la salvación del ecosistema.

Pero los grandes capitales, como siempre, mienten. Su afán de lucro silencia la verdad. Son las mismas compañías las que construyen abanicos gigantes, pero siguen produciendo agrotóxicos; hacen y venden paneles solares, pero siguen practicando el fracking. El medio ambiente para ellos sólo tiene importancia en cuanto les reporta nuevas ganancias. Sólo les interesa el dinero, y por él están dispuestos a arrasar con pueblos y recursos naturales.

Pero su mentira mayor no es solamente su doble discurso. Su mentira mayor es presentar ESTE esquema de producción de energía limpia como el único posible. La alternativa planteada por el título de este artículo es falsa, engañosa, perversa. Hay otra posibilidad: el manejo comunitario de las energías limpias.

¿Por qué no puede una comunidad maya recibir el apoyo necesario para colocar en su territorio un abanicote, que provea de corriente a toda la región, cuidar esa producción y administrarla autónomamente? ¿Por qué tienen que ser parques gigantescos, con cientos de abanicos? ¿No es ese un modelo que lo único que persigue es el lucro? ¿No ocurre lo mismo con los monocultivos de producción masiva, interesados, no en mitigar el hambre de los pueblos, sino en aumentar la cuenta bancaria de los productores?

Pero la producción autónoma comunitaria de energías limpias requeriría que empresas y gobiernos renunciasen a ver dicha producción como negocio, y al aire como mercancía. Y no están dispuestos, desde luego, a hacerlo. Ellos solo viven para despojar y acumular. Pero los pueblos han aprendido ya a no creer en sus cantos de sirenas. Por eso se preparan para resistir a este nuevo despojo. Quieren, sí, energías limpias, pero manejadas de manera autónoma por las comunidades, para que los beneficios lleguen a todos y no solamente a los poderosos de este mundo.

(Puede verse los otros artículos de El Varejón 150, dedicados a los proyectos de energía eólicas en territorios mayas, en www.indignacion.org.mx)

Las cartas de Betazzoni

Este 2017 cumple 64 años de edad, pero Fernando Betazzoni ha vivido la intensidad de varias vidas. Uruguayo de origen, nació en una ciudad llamada Las Piedras, este escritor, periodista y guionista ha vivido en al menos seis países distintos (Uruguay, Chile, Cuba, Nicaragua, Suecia, Italia), ha sufrido el exilio, se involucró en la lucha armada en Nicaragua, trabajó como corresponsal… y su trabajo literario ha recibido reconocimientos en varios países

Supe de él en 2003, cuando me sorprendió, en el arco de apenas unos meses, encontrar su nombre en dos documentos distintos que atrajeron mi atención. Bush era presidente de los Estados Unidos (2000-2004/2004-2008). Sí, el Bush de la guerra de Irak y de la gran recesión, el cuarto presidente con menor porcentaje de votos en toda la historia norteamericana, el Bush del combate al terrorismo después de la catástrofe de las torres gemelas. Fernando Betazzoni había trabajado con otros escritores e intelectuales desde 2002 para confrontar la política guerrerista de Estados Unidos. Su nombre apareció en la declaratoria del Comité Internacional de Intelectuales contra la Guerra, firmando junto con Gelman, Galeano, Benedetti y muchos más. Fue la primera vez que supe de su existencia. En ese mismo año, hojeando la prensa, encontré su nombre por segunda vez: Betazzoni lanzó al público su Carta de un Viejo Disidente, en la que, con argumentos salidos de las entrañas, confirma sus discrepancias con el rumbo de la revolución cubana, pero manifiesta su profunda solidaridad con la isla. La carta me pareció estrujante y arrancada a pedazos del corazón.

Hoy, catorce años después de aquella carta, Betazzoni hace pública otra misiva. Otra vez escrita desde el alma, pero ahora en defensa del poeta Ernesto Cardenal, quien acaba de ser condenado a pagar una suma millonaria como fruto de un litigio caduco sobre unas tierras del archipiélago de Solentiname, pero reactivado por el presidente Daniel Ortega en su hostigamiento encarnizado contra el poeta, quien se ha mostrado crítico ante su gobierno. A sus 92 años, Ernesto Cardenal es un perseguido político de Daniel Ortega. Así lo señala Gioconda Belli, la presidente de la organización no gubernamental de periodistas y escritores PEN, capítulo Nicaragua, cuando dice que “a sus 92 años, un hombre que vive humildemente sin haber acumulado riquezas, no tiene ni los medios, ni el tiempo para enfrentar semejante demanda. De allí que no quede más que suponer que la reactivación del mismo, si no obedece a un craso error legalista, debe achacarse a la persecución del gobierno del presidente Ortega… Creemos que sus posiciones valientes, directas y críticas a la situación de Nicaragua bajo el gobierno, desde 2007, de Daniel Ortega, son las que le han causado perjuicios y persecución”.

Les comparto las dos cartas de Fernando Betazzoni. La primera tiene como objetivo ofrecer una primera aproximación a las posiciones políticas de Betazzoni, para quienes no lo conozcan. La segunda, en cambio, es mi manera de unirme al repudio que despierta en muchas personas la persecución al poeta Ernesto Cardenal, de quien soy devoto admirador. Que disfruten ambas misivas.

Carta de un viejo disidente

Montevideo, domingo de Pascua de 2003

Ahora, a la vuelta de los años, Cuba vuelve a ocupar mi vigilia. No desde la inocencia juvenil de banderas y consignas, sino desde la agobiada reflexión de alguien que se considera capaz, como el que más, de reconocer el signo de los tiempos y actuar en consecuencia.

Digo que para mí Cuba no es, nunca fue, un nombre para adornar los estandartes. No son cuatro letras. Ni siquiera es, como dice la canción, “un rubí, cinco franjas y una estrella”. Cuba no es Fidel Castro. No es el recuerdo del Che en la Sierra Maestra. No es tampoco la memoria de la derrota norteamericana en Playa Girón. Cuba no es la venerada memoria de Martí, ni su mármol hecho cifra al sol en la Plaza de la Revolución de La Habana. No es tampoco la voz de Carlos Puebla, ni los gallos de Mariano, ni los versos de Guillén. Cuba es mucho más que un sistema de referencias culturales o políticas: es una nación, construida desde el polvo de sus huesos, desde el dolor y la sangre de cientos de miles de esclavos, de campesinos pobres y analfabetos, de patriotas que se murieron atados a la quimera de la libertad. Cuba es una nación levantada por los humillados y ofendidos de la historia para que todos nos regocijáramos en ella.

La nación cubana ha vivido crucificada a un falaz destino manifiesto durante toda su existencia. Allí tenía que estar ese lagarto verde tendido en el mapa que Colón navegó por vez primera. Allí esa perla de la corona española, esa fruta madura de los intereses norteamericanos. Allí ese baluarte de las siempre bellas malas palabras: socialismo, liberación, independencia. Allí esa luz tutelar de los parientes negros que en Angola y Mozambique se sacudían el yugo colonial. Allí tenía que estar. Y estuvo.

Y allí está ahora, más sola que nunca al parecer. Dejada de la mano de Dios, acosada por los conspiradores de siempre, dolida de sus propios muertos, de sus hermanos idos, de los amigos que están lejos, de su tristeza infinita. Dividida. Una vez más crucificada. Sostenida por sí misma, aupada en su propia dignidad.

La pandilla mafiosa entronizada en la Casa Blanca tiene otra vez a Cuba en la mira. Viejo hábito yanqui, ya lo hicieron antes. Sin fortuna, es cierto, pero acaso sin tanta desesperación como ahora. Estados Unidos es un país fundido, y ese inmenso agujero negro que es la economía norteamericana es capaz, antes de colapsar en la autofagia, de tragarse Afganistán, Irak, Siria, Cuba, Colombia y cuanto bocado se atraviese en su camino.

Cuba se defiende desde hace más de un siglo a dentellada limpia de la voracidad de su poderoso vecino. Eso duele, y lastima. Si así no fuera ya habrían caído de nuevo los muchachos del Séptimo de Caballería “con esa fuerza más” sobre las ciudades, los pueblos y las playas del archipiélago cubano. Me lastiman esas dentelladas, como hace tanto tiempo. Disidente al fin, siguen siendo en mí heridas abiertas, dolor puro. Pero digo que me siento bien dispuesto a soportar el dolor una vez más. Dispuesto a no entender del todo y, sin embargo, a padecer con alegría ese dolor si de algo sirve.

También soy egoísta, a qué negarlo. Interesado. Lo confieso: preocupado por mi propio pellejo. No quiero ir a La Habana en un gesto postrero e inútil para velar la caída de las bombas inteligentes. No quiero que alguien les diga después a mis dos hijos que el país donde nacieron ya no existe, que es un montón de escombros radiactivos a la deriva en el mar de las Antillas. No quiero que me alcance la vejez discutiendo si Cuba merecía lo que no le dimos cuando debíamos darlo. No quiero que pase lo que va a pasar si el malandraje del Pentágono le mete mano a Cuba. No quiero que sea demasiado tarde.

Soy un viejo disidente, ya está dicho. Durante muchos años discrepé con lo que hacían los cubanos en el ámbito político, con sus tropezones internacionales, con sus débiles impulsos democratizadores, con la sinrazón burocrática de su economía temblequeante. Discrepé con lo que hacían y con lo que dejaban de hacer. Me sentía autorizado a ello, aunque muchos me lo reprocharan. Me sentía obligado a hacerlo y a decirlo, aunque muchos amigos me aconsejaran el silencio. Hubo algunas peleas, ofensas mutuas, distanciamientos.

Hoy, tantos años después de aquellas revueltas, quiero volver sobre mis pasos. Quiero regresar al mismo exacto punto en el que yo lancé mi piedra. Y lo hago para ofrendar lo poco que tengo, la nada de mi solidaridad, mi mano tendida aun en la discrepancia, la disposición una vez más a ocupar mi lugar en la trinchera. Aunque me duela y no entienda del todo. Lo hago sin arrepentimiento y sin rencor. Sin otro sentimiento que la solidaridad.

Que esta humilde “policrítica a la hora de los chacales” escrita desde el sur del mundo por un disidente, sea apenas el testimonio de una voluntad: la de abrazar a mis hermanos de Cuba ahora, cuando la sombra del Imperio parece ya oscurecer el cielo encima nuestro.

Carta abierta a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

Montevideo, 12 de febrero de 2017.

Daniel: ¿Te acordás cuando me dijiste, allá en El Chipote, que admirabas a Ernesto Cardenal y que él era una gloria de Nicaragua? En aquel momento todos estábamos felices porque El Chipote, en el mismo corazón de Managua, ya no era un lugar siniestro. Estaba por fin lleno de luz, de muchachos y muchachas que no tenían miedo. Hasta las aguas de la laguna de Tiscapa parecían menos oscuras.

Eso fue por agosto o septiembre de 1979, cuando la revolución recién empezaba. Aquella tarde viniste al campamento con Javier Pichardo, el Emilio del Frente Sur, y con otros compañeros comandantes. También estaba el flaco Alejandro, y estaba la China a mi lado, un poco asustada, y estaba el Braulio, que después fue embajador, y la hermana de Marisol que parecía una niña disfrazada de soldado. ¿Te acordás?

Luego resultó que tu admiración por el poeta Ernesto Cardenal se convirtió en odio y persecución. Y ahora, casi cuarenta años después, vos y tu mujer siguen ensañados con él, y con trapisondas legales lo quieren humillar sacándole los pocos reales que pueda tener, confiscándole la casa donde vive y dejándolo en la calle. Por cierto que él es un opositor a tu gobierno, pero la revolución sandinista se hizo también para eso: para que los opositores no tuvieran que andar escondidos, para que no los persiguieran ni los torturaran allí, justo allí, en El Chipote donde vos habías estado preso. Vos dijiste que la revolución se hizo para la libertad. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Te olvidaste de todo aquello?

En 1979 vos y yo éramos jóvenes. El flaco Alejandro, la China y el Braulio también. Pero Cardenal ya era un cincuentón de barba blanca, un cura flaquito y siempre tímido. Él ya era un patrimonio nacional. Por eso lo nombraste ministro de Cultura, porque su prestigio engalanaba tu gobierno.

Hoy él es un anciano de 92 años, y es un patrimonio del idioma y de toda América Latina. Tiene mucho más prestigio ahora que en 1979. A vos, Daniel, no te pasa lo mismo, aunque tenés mucho más poder y mucha más plata que en aquel entonces. Él es un cura decente, pobre y revolucionario, admirado en todo el mundo. Vos sos apenas un reyezuelo atrapado en su palacio, dizque casi un príncipe consorte.

Todos sabemos que bastaría un gesto emanado de tu corte para que cesen los acosos y el encarnizamiento contra Ernesto Cardenal. Somos miles los escritores y artistas que, en todo el mundo, te exigimos desde hace años que dejes en paz al poeta. Muchos piensan que reclamártelo una vez más es un gesto inútil. En todo caso es un gesto de dignidad que bien merece el pueblo de Nicaragua. Te pido que lo consideres.

Sé que una carta abierta es un método de comunicación bastante reprobable. Pero en este caso es la única manera de intentarlo, ya que tu embajador en Montevideo, el hijo de Licio Gelli, no me merece ninguna confianza, y allá en tu palacio me tienen prohibida la entrada.

Fernando Butazzoni. Ex combatiente del FSLN, ex oficial del Ejército Popular Sandinista.

Nota biográfica de Fernando Butazzoni, tomada de su portal electrónico www.butazzoni.com

(Montevideo, 1953). Narrador, ensayista, periodista y guionista cinematográfico. Su debut literario se produjo en 1979 con el libro de cuentos Los días de nuestra sangre. Ha publicado libros de reportajes, un ensayo sobre el Conde de Lautréamont y una decena de novelas, entre ellas El tigre y la nieve (1986), Príncipe de la muerte (1997), El profeta imperfecto (2007) y Las cenizas del Cóndor (2014). Ha escrito los guiones de las películas Un lugar lejano (2009), Esclavo de Dios (2013), Tamara (2016). Su vida ha estado marcada por la aventura y la lucha política. Fue guerrillero urbano en su adolescencia, vivió exiliado en Chile, Cuba, Italia y Suecia, combatió como artillero en las tropas del Frente Sandinista durante la guerra para derrocar a Anastasio Somoza, y viajó por el mundo como corresponsal para distintas publicaciones y agencias de noticias. A comienzos de 2015 participó en una expedición a la Antártida. Reside en Montevideo.

DISTINCIONES

1979 – Premio Casa de las Américas de narrativa (Cuba) 1981 – Premio EDUCA (Costa Rica) 2009 – Premio Bartolomé Hidalgo (Uruguay) 2012 – Premio Morosoli de las letras (Uruguay) 2013 – Premio Manuel Barba, Huelva (España) 2013 – Premio Nueva Visión, SBFF (USA) 2013 – Premio Festival de Mérida (Venezuela) 2014 – Premio Bartolomé Hidalgo, (Uruguay) 2016 – Premio Honorífico José María Arguedas (Cuba)

LIBROS

* La vida y los papeles (2016 – crónicas, Seix Barral). * Las cenizas del Cóndor (2014 – novela, Planeta). * Un lugar lejano (2009 – novela, Planeta). * El profeta imperfecto (2008 – novela, Planeta). * Alabanza de los reinos imaginarios (2004 – ensayo, Seix Barral). * Mano a mano (2002 – reportaje, Aguilar). * Libro de brujas (2001 – novela, Alfaguara). * Mendoza miente (1998 – nouvelle, Alfaguara). * Los ensayos del Orobon (1997 – ensayo, Ariel) * Príncipe de la muerte (1997 – novela, Seix Barral) * La noche en que Gardel lloró en mi alcoba (1996 – novela, Planeta) * La danza de los perdidos (1988 – novela, Trilce) * Nicaragua: noticias de la guerra (1986 – crónicas, Ediciones de la Banda Oriental). * El tigre y la nieve (1986 – novela, Ediciones de la Banda Oriental). * Con el ejército de Sandino (1984 – crónicas, Cono Sur Press) * La noche abierta (1982 – novela, Editorial Universitaria Centroamericana). * Los días de nuestra sangre (1979 – cuentos, Casa de las Américas)

GUIONES PARA CINE * Tamara (estreno: 2016) * Solo (estreno: 2014) * Esclavo de Dios (estreno: 2013) * Desautorizados (estreno: 2010) * Un lugar lejano (estreno: 2010)

Religiones contra Trump

El Instituto Religioso (www.religiousinstitute.org) es una organización pluri-religiosa norteamericana sin fines de lucro, dedicada a la promoción de la salud sexual, la educación y la justicia dentro de las comunidades de fe y en la sociedad en general. Más de 8,500 clérigos, rectores de seminarios y decanos, investigadores religiosos y otros líderes religiosos, que representan a más de 50 tradiciones de fe distintas, son miembros de esta red de líderes religiosos en los Estados Unidos.

El pasado 30 de enero, esta organización ha hecho pública la siguiente declaración, condenando las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump en relación con los refugiados, inmigrantes y la policía fronteriza y llamando a las comunidades de fe a la acción contra estas órdenes. Les comparto esta información para mostrar cómo, desde las raíces propias de nuestra fe, podemos sacar las fuerzas y razones para oponernos al resurgimiento de las tendencias discriminatorias y racistas en nuestras sociedades. Desafortunadamente, el factor religioso suele encontrarse casi siempre entre las causas de la discriminación, no entre sus soluciones. Esta es una contradicción que confronta a las comunidades de fe con sus propios orígenes y se convierte en un llamado a la reforma, a la conversión. Esta Declaración es un ejemplo que anima a todos los credos religiosos a alinearse en la defensa de los derechos humanos.

DECLARACIÓN

El miércoles 25 de enero, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica (USA) firmó dos órdenes ejecutivas sobre inmigración y policías fronterizas. Las órdenes llaman a la construcción de un muro en la frontera México-Estados Unidos, añadiendo 5,000 agentes policiacos en la frontera y 10,000 nuevos oficiales de refuerzo en inmigración y aduanas, para llevar a cabo deportaciones. Estas órdenes llaman también a la penalización de las “ciudades santuarios” (que ofrecen albergue seguro a inmigrantes indocumentados que podrían ser deportados por los oficiales federales de migración) a través de la suspensión del financiamiento federal. Se promulgan así nuevos criterios que podrían priorizar la deportación de muchos más inmigrantes indocumentados

Nos queda claro que el Presidente Trump pretende llevar a la práctica sus promesas de campaña de realizar “deportaciones masivas” de inmigrantes indocumentados, pero amenaza también a la inmigración legal.

El viernes pasado, el Presidente firmó una orden ejecutiva que restringió severamente la entrada al país de personas de los siete más grandes países musulmanes, suspendiendo todas las admisiones de refugio por 120 días y prohibiendo indefinidamente toda entrada de refugiados sirios.

Como organización basada en la fe, que trabajamos en temas relacionados con la sexualidad, género y justicia reproductiva, deploramos estas acciones de odio e intolerancia que han sido dirigidas desproporcionadamente contra gentes basándose en el color distinto de la piel. Reconocemos que estas políticas están hondamente enraizadas en el racismo, la supremacía blanca y la supremacía cristiana.

Nuestras tradiciones religiosas nos enseñan que cada ser humano tiene dignidad y vale mucho. Nos enseñan a cuidar y tratar bien a los extranjeros y migrantes que viven entre nosotros. Nuestros valores religiosos nos enseñan a honrar a las tradiciones religiosas distintas de la nuestra y a proteger a aquellos que buscan refugio del odio y la violencia. Estas órdenes ejecutivas de Trump son una afrenta a nuestros valores religiosos.

Asumimos nuestra responsabilidad como gente de fe de hablar claro y fuerte a favor de aquellas familias que han sido y continúan siendo devastadas por estas políticas malvadas y xenofóbicas.

Al ponerse en marcha estas órdenes ejecutivas este fin de semana cientos de personas fueron ilegalmente detenidas y muchas de ellas fueron deportadas desde los aeropuertos norteamericanos. Una mezquita, en Victoria, Texas, fue quemada hasta sus cimientos. El domingo por la noche, atacantes armados mataron a seis personas e hirieron a nueve, en un ataque a una mezquita en Quebec. Las comunidades de inmigrantes y sus familias están siendo sujetos a un miedo permanente de ser deportados, haya o no haya razones para ello.

Mientras más duren estas órdenes ejecutivas en acción, mayor será el daño que causarán. Individuos y familias enteras huyendo de las deportaciones, temerosas de la persecución y de la violencia, verán endurecidas a la fuerza sus condiciones de vida, ya de por sí amenazada. Muchos padres y madres serán detenidos y separados de sus familias. Muchas personas de la comunidad LGBTTTI que han solicitado asilo se verán obligadas a permanecer en sus países, donde sus vidas corren peligro debido a su orientación sexual o su identidad de género.

De hecho, ya hemos escuchado historias angustiosas de padres que viajaron al exterior y que ahora no pueden regresar a sus hogares para reunirse con sus parejas embarazadas o con sus hijos pequeños. Esto nos hace recordar los horrores que las deportaciones forzadas en USA han hecho sufrir a las familias indocumentadas a través de los años y que resultaron en separaciones traumáticas de hijos que fueron arrancados a los padres y la destrucción de círculos más amplios de afecto.

Es momento ahora de tomar acción. Es momento ahora de hablar claro y fuerte. Es tiempo ahora de acercarte a tu vecino musulmán, a la mezquita que está en tu barrio, a tu centro islámico local. Ahora es el tiempo de apoyar a las personas indocumentadas de tu comunidad local. Ahora es el tiempo de hacer de tu congregación religiosa un espacio de santuario para los inmigrantes indocumentados. Ahora es el tiempo para que tú y tu comunidad de fe hagan un compromiso inquebrantable de unirse en solidaridad para proteger a las personas vulnerables y resistir a toda forma de injusticia.

Hasta aquí el comunicado del Instituto Religioso. Fue emitido el 30 de enero de 2017 y el responsable de la comunicación y persona disponible para contestar preguntas o ampliar la información es Drew Konow. Su dirección electrónica es: konow@religiousinstitute.org

Los obispos mexicanos y la encrucijada del país

Han pasado varios años desde que no leía una comunicación del Episcopado Mexicano que me despertara esperanza. Pero parece que la preocupación y la indignación por el estado de cosas en nuestro país ha rebasado, con mucho, todas las expectativas. Hace dos días, el pasado 18 de enero de 2017, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social ha hecho público un comunicado «con motivo de la situación económica del país», que -como todo mundo sabe- es desastrosa.

La palabra de los obispos de la pastoral social me parece pertinente y atinada. Dos cosas me gustan especialmente: por un lado, que partiendo del gasolinazo y sus consecuencias, los obispos echan una mirada más amplia que abarca al entero sistema económico, productor de exclusión y desigualdad, que provoca despojo de los pueblos y desplazamiento de personas y comunidades. Por otro lado, me gusta mucho que el comunicado se haga eco, no solamente de la indignación que recorre todo el país, sino que aliente la generación de proyectos de economía solidaria y de apoyo a los mercados locales. Por último, uno no puede menos que agradecer que la posición anticapitaista de la Laudato Si’ asome, así sea tímidamente, en este comunicado.

Les comparto, pues, este comunicado. Para los católicos y católicas se trata de la voz de sus pastores. Me gustaría mucho que la enjundia con que se asumen los temas de sexualidad, hasta casi la obsesión, se aplicara a la trágica situación en el campo político y social por el que pasa la patria y todos los pueblos que la conforman.

COMUNICADO DE LA COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL SOCIAL CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

A LAS COMUNIDADES Y TODOS LOS FIELES CATOLICOS A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES

A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

Hemos iniciado un año lleno de retos y contrariedades, donde sin duda el que más ha trastornado el entorno social y de paz en nuestra patria, ha sido el gasolinazo que se ha agravado con protestas de los mexicanos por el enojo y el descontento de la sociedad pues el aumento al precio de la gasolina y el diésel provoca la presión para el incremento de precios a muchos productos y servicios que dependen de estos combustibles.

Ante el hartazgo de los ciudadanos y la posibilidad de que la situación precaria en la que viven millones de mexicanos se agudice, los obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, queremos sumarnos al comunicado de la CEM para pedir a todos que miremos a las comunidades, pueblos y barrios y nos dejemos interpelar por cada familia y persona que sufre, no solo por un aumento a los combustibles, sino por las décadas en las que la pobreza crece, la corrupción se mantiene y la dependencia de las decisiones en los grandes mercados internacionales se perpetúa.

Desde nuestra opción de vida como pastores y con el deber profético de anunciar la Buena Nueva, queremos profundizar en el mensaje social del Evangelio y hacer resonar las palabras del Papa Francisco en su discurso sobre el mundo del trabajo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya premisa es que cada persona tenga Techo, Tierra y Trabajo dignos.

Por ello nos atrevemos a preguntar:

- Si el aumento a la gasolina era necesario por los precios internacionales de dicho combustible y el precio del dólar y no con fines recaudatorios, entonces ¿es necesario disminuir el impuesto (IEPS) que supera el 30% para minimizar el impacto de dicho aumento?

- Respecto de que el subsidio a la gasolina es en beneficio sólo de la clase rica, ya que los más pobres no reciben un solo peso de ese beneficio, habrá que explicar ¿quién absorberá el impacto en los medios de transporte de personas, transporte de mercancías, producción del campo y la industria, productos y servicios que también consumen los más pobres de México?

- Habrá que preguntarse si vivimos un tiempo de un Estado pobre, o de una recaudación insuficiente, o bien, ¿tenemos exceso de corrupción y robo al Estado por una serie de personajes que permanentemente dejan vacías las cuentas a nivel municipal, estatal y federal?

La percepción de la gente, es que los recursos de todos no son distribuidos de forma solidaria ni con el objetivo de romper con las asimetrías que se han generado por muchos años. En nuestro país se encuentran las fortunas más grandes frente a los millones de empobrecidos por un sistema que nos ha hecho perder la capacidad de mirarnos con confianza y que nos invita permanentemente a competir. En este sistema económico globalizado, las mercancías y los productos tienen acceso entre fronteras pero las personas son rechazadas y expulsadas sistemáticamente.

Las crisis económicas internacionales son fatales para nuestra economía, las elecciones y decisiones políticas de nuestros vecinos paradójicamente son tan importantes en nuestra dinámica como país, pero no tenemos siquiera la posibilidad de opinar.

Definitivamente, el cansancio de la gente no es por el nuevo costo de la gasolina, sino por la imposibilidad de acceder al desarrollo humano, integral y solidario, de aspirar a que México sea un país cuya meta esté en función de que cada persona tenga acceso a un Techo, a una Tierra y a un Trabajo. El Papa Francisco nos invita a “… decir no a una economía de la exclusión y la desigualdad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión.” (EG, 53).

En el Directorio de la Pastoral Social en México tenemos un “llamado a humanizar la economía que de muchas formas el magisterio de la Iglesia ha expresado que enfrenta actualmente un sistema económico dominante inspirado históricamente en el capitalismo liberal a esta economía individualista y globalizada” (493).

Ante las crisis tenemos la oportunidad de generar estrategias creativas que nos desinstalen y nos impulsen a cambiar. Proponemos:

- Promover con verdadero énfasis el fortalecimiento del mercado local, antes de poner en competencia productos de importación de los que dependeremos, como lo hacemos hoy, apagando las iniciativas locales y la generación de empleos, especialmente los comunitarios y familiares.

- Facilitar la formación, implementación y seguimiento de proyectos desde la economía solidaria cuyo eje principal es el trabajo colectivo con igualdad de beneficios y responsabilidades. Que el ser humano y su trabajo tenga preeminencia sobre el dinero.

- Globalizar la cultura, la educación, la tecnología, la solidaridad y la paz. En las relaciones económicas necesitamos ser menos dependientes. Este no será un camino corto, pero podemos comenzar a caminarlo ya.

Animamos a todos, especialmente a los cristianos, a comprometerse y participar ciudadanamente, es necesario que entremos en diálogo con diversos actores. Condenamos todo acto que se ejerza con violencia. La violencia como camino ensucia la libre expresión de quienes buscan cambios eficaces y no sólo palabras.

Esperamos con ansia la disminución de la brecha entre ricos y pobres a través de la generación de empleos estables y aumentando los salarios para que estos sean acordes a las necesidades básicas de cada familia.

La fe en Jesús no puede ser vivida egoístamente, sin compromiso social, sin buscar el bien común. Invitamos por ello, a todas las comunidades parroquiales a promover la pastoral social que evolucione del asistencialismo a la transformación social para que todos, especialmente los más pobres de su comunidad, aprendan a organizarse solidariamente para necesitar menos programas sociales gubernamentales que generan un apoyo mínimo y que incluso, podrían estar bloqueando proyectos de verdadero crecimiento. El desarrollo social no es dar ayudas intermitentes sin promover y generar proyectos serios de desarrollo comunitario, los individuos deben ser sujetos de su propio desarrollo.

La grandeza de nuestro país está en su gente. Como miembros de un mismo cuerpo (1Cor 12, 12), pedimos a María, madre de Jesús, que nos enseñe a ser animadores de nuestro pueblo, como ella lo es.

Que el Señor de la paz, bendiga nuestra Nación.

S.E. Mons. José Leopoldo González González Obispo de Nogales

Presidente

Pastoral Social-Cáritas

S.E. Mons. Carlos Garfias Merlos Arzobispo de Morelia

Justicia Paz y Reconciliación, Fe y Política

S.E. Mons. Domingo Díaz Martínez Arzobispo de Tulancingo

Pastoral de la Salud

S.E. Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe Obispo de San Juan de los Lagos Pastoral del Trabajo

S.E. Mons. Guillermo Ortíz Mondragón Obispo de Cuautitlán

Pastoral de la Movilidad Humana

S.E. Mons. José de Jesús González Hernández Obispo de la Prelatura del Nayar

Pastoral Indígena

S.E. Mons. Andrés Vargas Peña Obispo Auxiliar de México Pastoral Penitenciaria

Cuentos de navidad,Iglesia y Sociedad

Navidad 2021. Un cuento

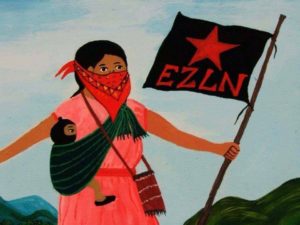

Para el CNI y el EZLN, con esperanza

¡Hazte a un lado, que tengo que llevarle esto al doctor! María se dirige a la oficina del Jefe de Departamento. Desde que trabaja en las oficinas de salud del gobierno del estado, hace corajes un día sí y el otro también. Ahora lleva en sus manos el resultado de su más reciente estudio de laboratorio: presencia de agrotóxicos en la leche materna.

-Pero si ya sabíamos eso desde hace años, le dice Pepe, ¿No la UADY hizo un estudio demostrando eso desde 2016?

-Fue en 2015, grita ella mientras agita en sus manos el informe, en 2016 se demostró presencia de agrotóxicos en el agua de los cenotes…

Pepe frunce el ceño.

-¿Qué sentido tiene entonces la prisa, María, si sabemos eso desde hace años? Mejor vamos de una vez a casa de Chucho y Elia.

-Que lo diga la UADY es una cosa, dice María mientras atraviesa velozmente el umbral, que lo diga una institución de gobierno, es otra… Así que no voy a descansar hasta que un pronunciamiento del gobierno del estado frene esta marea destructiva.

Pepe y María llevan casados desde hace cerca de 30 años. Pepe, se jubiló en el año 2018, cuando cumplió 60, y María entra ya en la cuenta regresiva: su jubilación está prevista para el año próximo, 2022. Se ha propuesto, antes de salir de vacaciones navideñas, dejar lista toda la información sobre la presencia de agrotóxicos porque vive angustiada por la reelección de Trump, que ha mandado al traste todos los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Aunque todos hicieron alboroto el año pasado, en realidad esta es la primera navidad de los nuevos años 20’s –murmura casi entre dientes María– y no quiero salir de vacaciones sin que el posicionamiento del gobierno del estado sea firme en relación con este tema.

Pepe la mira enternecido. María ha llevado guardada en el corazón la lucha por la conservación del medio ambiente durante muchos años (buen vivir, espetaría ella si lo escuchara). La acusan de profeta de desastres cuando, en medio de la fiesta, suelta su perorata de que el mundo se va a acabar en menos de cien años. En voz baja, Pepe la corrige: “la especie humana, Mary, la especie humana… el mundo va para largo… al sol le quedan varios millones de años de incandescencia…” y María lo escucha, y su ansiedad se apacigua. Con renovado tono comienza entonces a hablar sobre la maravillosa aventura de pertenecer a la especie humana, conciencia del planeta, y de lo estúpidos que somos al llevar todas nuestras civilizaciones a la debacle. María es incomparable, piensa Pepe, fue una suerte que nos hayamos encontrado en la facultad después de aquel fugaz encuentro en el que casi echo todo a perder. Y es que Pepe quedó prendado de María cuando, al caminar sobre la calle 60, a la altura de la iglesia de Tercera Orden, se cruzó con ella. A las puertas del Cine Cantarell le lanzó un piropo atrevido. María lo miró con una furia que terminó por desarmar al donjuán callejero. Cuando se reencontraron en la facultad de antropología, Pepe tuvo que batallar mucho tiempo para que María le hablara y le perdonara, hasta que terminaron enamorándose.

Pepe regresa de sus pensamientos cuando el celular le anuncia la entrada de un mensaje de su hijo: “Estoy llevando a Elia al hospital. Se le rompió la fuente. Si pueden, no tarden”. Chucho lleva tiempo esperando con ansias este nacimiento. Cuando se casó con Elia, Pepe y María no podrían haber estado más de acuerdo: Chucho había encontrado en Elia una especie de alma gemela. La conexión entre las dos familias fue inmediata. Zac y Chabela eran también antropólogos, así que tenerlos de consuegros fue una buena coincidencia. Chabela y María se hicieron cercanísimas, mientras que Pepe y Zacarías se fueron hermanando por las coincidentes aficiones deportivas. Siendo Elia y Chucho, ambos, hijos únicos, las dos familias comenzaron a reunirse una vez a la semana, a veces para comer, a veces para cenar, otras simplemente para pasar el tiempo en su mutua compañía. Empezaron también a pasar juntos los períodos de vacaciones. Así que el matrimonio de Chucho y Elia transformó a dos familias en una gran familia ampliada. Pepe camina de prisa para alcanzar a María a la salida de la oficina de su jefe: ahora sí vas a tener que hacerme caso. Ya se le rompió la fuente a tu nuera.

La sala de espera del IMSS está helada como el carajo, le dice Pepe a Zac mientras fuman juntos un cigarro a las puertas del hospital. Ya para tener dos años el Peje como que los cambios se ven lentos, continúa Zac con sorna, recordando que Pepe fue de los entusiastas defensores de la candidatura de López Obrador en 2018. Pepe, mente plagada de anécdotas útiles, le cuenta a Zacarías que Roger, un amigo yucateco que vive en Uruguay, estuvo en Montevideo el año que ganó por vez primera el Frente de Izquierda. Roger salió a la plaza junto con su esposa con las banderas del Frente a festejar el triunfo de la coalición de partidos progresistas. Roger me animó a ir a la concentración del triunfo de AMLO en 2018 cuando yo, enojado por algunas extrañas alianzas que fueron concretándose a lo largo de la campaña, consideré aquel triunfo decepcionante –le dijo Pepe a Zac. El argumento de Roger fue harto convincente: Yo fui al triunfo de Tabaré, me dijo, al año ya estaba decepcionado de su gobierno… pero así es la vida, Pepito, los triunfos son sólo pasos en un largo camino, son momentáneos, pero ay de aquellos que no sepan disfrutarlos: se pierden el hoy por el mañana. A lo mejor Dios se compadece de ti y te mueres antes de decepcionarte más del Peje, me dijo el pinche Roger. Así que fui al festejo. Pepe y Zac ríen a mandíbula batiente. Pues no se compadeció, remató Zacarías.

Dentro, María y Chabela no dejan de preguntar a cuanta enfermera se cruza en su camino que cómo va el trabajo de parto, que si Elia podrá tener al niño de manera natural o tendrán que hacerle cesárea, que en cuánto tiempo calculan que podrá visitársele en el cuarto… y las enfermeras les responden con paciencia. “Se nota que son abuelas primerizas”, les dice una de ellas después de contestar una de sus abundantes preguntas. María y Chabela sonríen. ¿Cómo le van a poner? pregunta Chabela a María ¿Elia? María se enfrasca en una explicación de por qué Elia se llamaba así (que por el profeta Elías, hágame usted el favor) y de la decisión que Chucho y Elia habían tomado de ponerle a la niña el mismo nombre de la que fuera candidata del CNI en las elecciones del 2018. Es un hermoso nombre, le contestó Chabela, y más hermoso aún todo lo que esa candidatura nos hizo sentir durante la campaña.

Pepe, con un ojo al gato y otro al garabato, se da cuenta a lo lejos que el doctor ha salido del quirófano. Zac y él corren hacia la sala de espera. María y Chabela están ya escuchando al médico: todo salió de maravilla. La niña nació de parto natural. Apapachen a la mamá que tuvo que batallar mucho para tenerla de esa manera. Los felicito, dice el doctor mientras se aleja. Los cuatro abuelos escuchan con el rostro encendido de la alegría. Por la puerta de atrás, a lo lejos, ven salir a Pepe, todavía con la ropa verde que se usa en la sala de operaciones y la cámara en mano. Va llorando de emoción.

Un día después, los cuatro abuelos y el papá rodean la cama del hospital. Han traído a la niña para que, por primera vez, pruebe los brazos de su madre. Sólo han podido verla antes a través del cristal de la cunería. Pinche AMLO, no tiene sensibilidad familiar, susurra Zacarías para seguir jodiendo a Pepe. La niña hace ahora pucheros, arropada por su madre, en la imagen de indefensión mayor que tenemos los seres humanos, la temprana infancia: casi el desamparo. Elia la acurruca en sus brazos y pronuncia el nombre que para ella ha escogido. Si no fuera por las niñas y los niños, dice en ese momento Chucho con la mirada de embeleso clavada en la niña, el mundo sería una mierda.

¡La Vida no es un negocio!

Los esfuerzos para enfrentar el cambio climático parecen haber llegado a un callejón sin salida. El actual modelo extractivista de explotación de los recursos naturales ha convertido las reuniones que promueve la Organización de las Naciones Unidas en seguimiento de los Protocolos de Nagoya y Cartagena, en un gran mercado que, amparado en la venta de los bonos de carbono, ofrece falsas salidas a un problema de alcance universal y pone en riesgo la viabilidad misma de la especie humana, llevando al ecosistema a una debacle de alcances descomunales.

Por eso, recibo con alegría y comparto con entusiasmo en este espacio, una voz sensata emitida en los comienzos mismos de esa importante reunión. Se trata de la voz de algunos grupos del pueblo maya peninsular, a la que se han adherido varias organizaciones nacionales e internacionales.

Declaración conjunta de pueblos indígenas de México, al inaugurarse la COP 13 de la Convención sobre la Diversidad Biológica, en Cancún, Quintana Roo, México

CONSIDERANDO QUE:

- La celebración de la decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13) de la Convención sobre diversidad biológica, a realizarse en Cancún a partir de este 4 de diciembre de 2016, se sitúa en el contexto de un modelo extractivo depredador;

- El Estado mexicano se ha puesto al servicio de las grandes empresas transnacionales y de la llamada “economía verde”;

- La constante en las COPs pasadas ha sido convertir una asamblea de discusión sobre biodiversidad en una feria de negocios y plataforma de implementación de proyectos;

- Los proyectos mineros, eólicos e hidroeléctricos, así como el avance del modelo de monocultivos y la promoción de uso de agrotóxicos, contribuyen al despojo de las tierras y los territorios de las comunidades indígenas y conllevan graves violaciones a los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios;

- Las empresas contaminan suelos y aguas impunemente, destruyen el tejido social de comunidades indígenas y campesinas, mientras los defensores del medio ambiente son criminalizados;

- Los estudios de impacto ambiental están amañados para responder a los intereses de las grandes empresas y no se respeta el derecho de los pueblos originarios a procesos de consulta previa, informada y definitoria;

- El despojo de los territorios indígenas es también apoyado y promovido por grandes empresas de la industria turística y por la construcción de grandes desarrollos habitacionales de lujo;

- Las amenazas al territorio y la cultura de los pueblos originarios vienen acompañadas de engaños, opacidad, manipulación de contratos, violación a mandatos agrarios, promesas de paraísos económicos y discursos conservacionistas y de preocupación ante el cambio climático que nunca sobrepasan el nivel de meros discursos;

- Cuando estos discursos engañosos no funcionan, se recurre a presionar a los pueblos que resisten, a través de declaraciones de académicos y de organizaciones “ambientalistas” afines al sistema extractivo depredador, supuestas alarmas de los prestadores de servicio y amenazas de retirar programas de apoyo gubernamental, hasta llegar a la actuación violenta de los órganos de seguridad y la constitución de grupos de choque o paramilitares, asociados a veces con el crimen organizado;

- Al despojo territorial se une la privatización de la cultura y el combate contra la identidad indígena, su lengua y su cosmovisión;

- El proceso de criminalización de las personas y comunidades que resisten pone en peligro constante a los defensores de los bienes comunes y realiza una represión selectiva en contra de quienes, en uso de su legítimo derecho, se oponen a este sistema económico de muerte,

Los firmantes de esta Declaración, conscientes de que en la COP13 de la Convención sobre Diversidad Biológica se discutirán temas que no son menores, como la regulación de organismos vivos modificados, la bioprospección y el uso de la biodiversidad por parte de pueblos y comunidades indígenas, queremos decir nuestra palabra.

Somos pueblos con memoria. No olvidamos la experiencia del ICBG-Maya (conocido en castellano como proyecto de investigación farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y biodiversidad en la Región Maya de Los Altos de Chiapas, México), que fue operado por parte del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad de Georgia, con apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, y la compañía biotecnológica molecular Nature Limited de Gales, Reino Unido. El ICBGMaya, el proyecto más grande de biopiratería, fue detenido por la fortaleza de las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas y por el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH), quienes pusieron un alto a este proyecto de despojo. Pero sabemos que nuevas formas de colonialismo penden sobre nuestros territorios y sobre las sagradas tierras en las que vivimos.

Por ello,

DECLARAMOS QUE:

El patrimonio biocultural que está en juego no tiene precio: es intangible e inconmensurable. Tenemos la obligación moral, ética e histórica de continuar con su resguardo y su uso compartido, porque está vinculado a los procesos mismos de nuestra vida, procesos que aprendimos de nuestra Madre Tierra y que son fruto del conocimiento ancestral de nuestros pueblos.

No estamos en contra de cuidar la naturaleza: hemos sido sus guardianes por miles de años. La imposición de los proyectos arriba mencionados, su implementación a base de trampas y engaños, y el hecho de que ocultan información sobre lo que realmente significan para nuestros territorios, nos convencen de que no tienen como objetivo la salvaguarda de la biodiversidad.

Sentimos una gran preocupación por la forma en que se toman las decisiones en la COP 13, porque pueden comprometer los bienes de la naturaleza y poner en riesgo los conocimientos ancestrales que resguardamos.

El impulso del proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques, la conservación y el incremento de las capturas de CO2) evidencia la falta de voluntad para encontrar soluciones reales al cambio climático, una de las mayores amenazas contra la vida en el planeta. Los pueblos originarios no somos laboratorios donde puedan experimentarse mecanismos para lograr los objetivos de desarrollo sustentable.

Los pueblos originarios sabemos que es necesario mirar y atender las causas reales de la pérdida y degradación de la biodiversidad. Queremos seguir defendiendo nuestros territorios, nuestra cultura, nuestra identidad comunitaria. Hacia los cuatro puntos cardinales del planeta, los pueblos indígenas manejamos nuestros bosques y territorios, nuestros montes y nuestros ríos y mares, respetando y promoviendo la biodiversidad, con lógicas alejadas de la “economía verde” que sólo busca convertir a la Madre Tierra en una mercancía.

Estamos decididos a seguir buscando nuestra soberanía alimentaria a través de prácticas limpias, que generen alimentos de autoconsumo y que nos permitan intercambiar nuestros excedentes en mercados locales. Si perdemos el control de nuestros territorios y los entregamos a las empresas transnacionales, se perderá la posibilidad de producir nuestros propios alimentos.

No hemos perdido la memoria. A las grandes compañías y sus aliados les decimos:

“Ustedes han echado a perder la naturaleza. No les interesa el agua, ni el aire, ni la vida. Sólo les interesa ganar más dinero. Convirtieron el petróleo en la única fuente de energía sólo por lucro. Es el lucro el mismo motivo que se esconde detrás de su nueva “economía verde”. Estamos dispuestos a encontrar soluciones a los problemas que su economía depredadora ha causado a todo el planeta, pero ustedes no pueden evadir la enorme responsabilidad que tienen en la actual crisis climática’’

COMO PUEBLO MAYA PENINSULAR, HACEMOS UN LLAMADO A las autoridades, a las organizaciones civiles y vinculadas con la agroecología y a la sociedad en general: Los protocolos de Nagoya y de Cartagena, que se discutirán al margen de la COP 13, favorecen a las empresas multinacionales y promueven la privatización de bienes comunes y de conocimientos ancestrales.

En nuestro país, quienes encabezan estos proyectos, los grandes “coyotes verdes” (CONABIO, la agencia de cooperación alemana GIZ, entre otros), no se han caracterizado por la búsqueda del bien de los pueblos y de las comunidades originarias, sino el de las multinacionales.

Bajo un discurso y un proceso amañados, la Convención por la Diversidad Biológica no nos representa. Une en sus planteamientos una propuesta de desarrollo imparable que es en sí depredadora, con un supuesto deseo de conservar y salvaguardar la biodiversidad. Conocemos ya ese discurso. No les creemos.

¡La Vida no es un negocio!

¡La Madre Tierra, la biodiversidad y los bienes comunes naturales

no se venden: se aman y se defienden!

Firmamos:

Comunidades y pobladores Mayas de la Península

“U Yits Ka’an” Escuela de Agricultura Ecológica, de Maní Yucatán

Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal, Yucatán

Movimiento Reddeldía de Los Montes Azules de Chiapas

Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas

Chac-Lol

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil

Subscriben:

Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Yucatán, México)

Otros Mundos A.C. / Amigos de La Tierra México

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP, México)

U Yich Lu’um A.C. (Calakmul, Campeche, México)

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

CEIBA / Amigos de La Tierra Guatemala

COECO-CEIBA / Amigos de La Tierra Costa Rica

Colectivo Voces Ecológicas (COVEC, Panamá)

Haiti Survie / Amigos de La TierraHaiti

CENSAT-Agua Viva / Amigos de La Tierra Colombia

NAT / Amigos de La Tierra Brasil

Amigos de La Tierra Argentina

FOE-US / Amigos de La Tierra Estados Unidos

Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA)

Movimiento mundial por los Bosques tropicales (WRM)

Amigos de la Tierra Internacional

Colapso civilizatorio

Al Movimiento Ecuménico de Teología India Mayense

En su 26º Encuentro en Kancab, Yucatán

Algunos la llaman crisis. Otros, con tono más angustioso, lo llaman colapso. Como quiera que se le denomine, la situación marcada por este cambio de época no deja de ser motivo de análisis y reflexión. Pareciera que los cimientos mismos sobre los que habíamos construido nuestra convivencia como especie están siendo cuestionados por un sistema económico y sociopolítico que ha convertido el lucro en la razón última para el actuar humano, rebasando todos los límites que nos habíamos impuesto para sobrevivir más o menos armónicamente. Las propias bases materiales sobre las que se sostiene la vida están amenazadas por el sistema en el que vivimos. No se trata solamente de una crisis de valores: es la sobrevivencia de la especie humana la que está en juego.

La profundización de las desigualdades, la ruptura del tejido social, la desconfianza en las instituciones, el riesgo de la debacle del ecosistema son solamente algunas de las manifestaciones de este colapso. Se trata de un conflicto sistémico, nombrado por algunos especialistas como una “emergencia planetaria”.

El analista madrileño Yayo Herrero nos explica de manera comprensible que hay dos características o presupuestos de nuestra civilización que están siendo puestos en cuestión: la ecodependencia y la interdependencia. Lo dice así: “Los humanos somos radicalmente ecodependientes. Todo lo que necesitamos para mantener la vida y satisfacer nuestras necesidades materiales procede de la naturaleza, sobre la base de un planeta físicamente limitado, Asumir estos límites físicos, implica comprender que nada, absolutamente nada, puede pretender crecer de manera ilimitada. Pero, además, los humanos somos también seres interdependientes. Durante toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos de nuestro ciclo vital (infancia, vejez, diversidad funcional, enfermedad, etc.) las personas no podríamos sobrevivir si no fuese porque otras dedican tiempo de trabajo a cuidarnos”. (Agenda Latinoamericana 2016, pp. 142-143)

Pues bien, son justamente estas dos características, estas dos columnas que han sostenido la construcción de civilización humana y sobrevivencia armónica, las que están en riesgo debido al sistema capitalista extractivo que se ha construido en franca oposición a estas dos relaciones: la ecodependencia y la interdependencia.

El régimen del capital pretende ignorar que el planeta tiene límites físicos que ya estamos sobrepasando. La declaración del “Overpassing day” en meses pasados, nos anuncia que hemos comenzado a rebasar los límites: hoy se necesitaría más de un planeta para satisfacer los requerimientos de la humanidad. Todo esto debido a la sociedad de consumo que hemos creado. Este sistema pugna por un crecimiento económico ilimitado, pondera como virtud fundamental la competitividad sin frenos, olvidando que este tipo de crecimiento solamente puede realizarse a costa de destruir todo lo que necesitamos para sobrevivir. Quizá la técnica extractiva conocida como “Fracking” sea el ejemplo más acabado.

Quizá también por ello, la mirada que hoy dirigimos al futuro sea tan radicalmente distinta de aquella que teníamos hace unos cincuenta años. Los programas futuristas de los sesentas y setentas (Los Supersónicos, por ejemplo) miraban con optimismo hacia el futuro: todo sería mejor, más rápido, más eficiente y haría nuestra vida más disfrutable. Las películas futuristas de hoy podrían ser consideradas casi películas de terror: naturaleza devastada, hambre, muerte de poblaciones enteras, necesidad de buscar otro planeta dónde vivir…). Cada vez más, traer hijos al mundo es una decisión que debe enfrentar la superación del desaliento ante el futuro que se nos avecina.

Han bastado los doscientos últimos años para cosechar los frutos del podrido árbol del capitalismo feroz: la energía fósil ha entrado en franco declive, el cambio climático es una realidad que nos afecta y que sólo es negada por un pequeño grupo (pero con grandes intereses económicos) entre los que se cuenta el electo presidente de los Estados Unidos, y hay una profundización de las desigualdades que causa escalofríos: el 99% de los bienes en manos de unas pocas compañías transnacionales, que dictan a los países, otrora soberanos, las políticas que han de seguir y los ponen al servicio de un sector social privilegiado que no tiene empacho, para garantizar su estatus de vida, en engullirse bosques, ríos, suelos y minerales. Todo, como mercancía que se compra y se vende.

No hay planeta, por rico que sea, que aguante esto. La producción que busca el crecimiento económico a toda costa ha dejado de distinguir si produce bienes y servicios que realmente necesitamos o si, en la lógica de la compra venta como motivo de vivir, nos ofrece artefactos indeseables que destruyen y agotan materiales finitos e impiden que la naturaleza tenga tiempo de regenerarse.

Yayo Herrero ofrece, en el análisis al que he hecho referencia, elementos para un nuevo punto de partida. Habla de la necesidad de asumir el inevitable decrecimiento porque es consciente de que la humanidad, quiéralo o no, tendrá que aprender a vivir con menos energía y menos recursos materiales. Por otro lado, propone comenzar a “desacralizar y cuestionar la legitimidad de una propiedad ligada a la acumulación que impida una vida devente para muchas personas… la suficiencia material deberá tener una dimensión normativa que ponga límite a los excesos… habrá que repartir los trabajos derivados de la interdependencia para que sean realizados por hombres y mujeres en condiciones de igualdad…”

El reto será si la humanidad logrará esto a la buena o a la mala. Es decir, si será capaz de diseñar un modelo productivo que se ajuste a la capacidad material del planeta y minimice las desigualdades económicas y patriarcales: volver a poner al ser humano –y no al mercado– como epicentro de la convivencia humana, y si podrá retomar la ecodependencia y la interdependencia como criterios de organización social. Para responde a ese reto habrá que volver los ojos a las culturas de los pueblos originarios, expertas en sobrevivencia. Es paradójico: serán aquellos pueblos, tradicionalmente explotados y depreciados, quienes, en acto de generosidad amorosa, nos entregarán las llaves para la reconstrucción del planeta.

Los extremos de la vida

Para Víctor Ariel, mi sobrino nieto, en sus dos meses

Para doña Socorrito, mi mamá, en sus 94 años

Si no han tenido la oportunidad de presenciarlo nunca, basta que vayan a Youtube y coloquen “parto de una yegua” y les saldrán numerosos vídeos. No hay ninguno que sobrepase los cuatro minutos. En algunos de ellos las yeguas tienen asistencia humana. En otros, no. De manera asombrosa uno puede contemplar cuán provistos están los caballos recién nacidos de cualidades de subsistencia, dado que se ponen a andar unos minutos después. La fragilidad del ser humano, en cambio, es proverbial. No puede valerse por sí mismo sino hasta pasados varios años: caminar, hablar, son actividades que requieren aprendizaje tardado y que nos colocan en cierta desventaja frente a otras especies del planeta. Lograr la independencia total, es decir, poder sobrevivir por sus propios medios y sin ayuda, es una tarea que el homo (et mulier) sapiens no puede ver concluida sino hasta varios años después de su nacimiento.

El inicio de la vida nos pone en contacto con esta fragilidad estructural de los seres humanos. La científica norteamericana Kate Wong, especializada en paleontología y antropología física, lo explica de esta manera:

“Los bebés llegan al mundo completamente dependientes de los cuidados y necesidades que necesitan de sus padres. Sin embargo recién nacidos de otras especies primates también necesitan de cuidados, pero los recién nacidos humanos son completamente indefensos porque sus cerebros están completamente en desarrollo… La tradicional explicación para los nueve meses del periodo gestacional y de los bebés totalmente indefensos es la selección natural que favorece el momento del nacimiento en una temprana etapa del desarrollo fetal para adaptar dos cosas: el tamaño del cerebro y el desplazamiento en dos extremidades, características de la herencia humana. Bajo esta óptica, la adaptación al bipedalismo (caminar en dos extremidades) restringe la anchura o amplitud del canal de nacimiento por lo tanto es importante el tamaño del bebé para que pase por el canal de parto. Los bebés humanos por lo tanto nacen cuando su cerebro es menos del 30% del tamaño de un cerebro adulto, para que puedan pasar a través del angosto canal de nacimiento. Después continúan su desarrollo afuera del útero doblando el tamaño del cerebro en aproximadamente el primer año…” (1)

Pero en estos últimos siglos hemos venido experimentando que la fragilidad del ser humano, como en un círculo de eterno retorno, regresa en la ancianidad. Digo en estos últimos siglos, porque la tasa de prolongación de la vida ha ido en aumento creciente. Una persona era anciana, en los inicios de la era cristiana, cuando llegaba a la cincuentena. Difícilmente hoy una persona de 50 años, hombre o mujer, aceptaría que la definieran como anciana. Esta prolongación de la vida en la especie humana, gracias a la creatividad del ser humano y al desarrollo científico que ha alcanzado, nos enfrenta a la nueva realidad que ha desplazado la ancianidad hacia los ochenta o noventa años.

Me parece extraordinario que ambos extremos de la vida (infancia temprana y ancianidad tardía) terminen tocándose en la característica de la fragilidad. Seres-arrojados-al-mundo, como nos definía Heidegger, tenemos como marca de fábrica la precariedad. Hasta nuestros sueños y deseos son mayores que nuestras posibilidades. La fragilidad estructural del ser humano debería, pienso yo, ser más tomada en cuenta a la hora de plantearnos utopías motivadoras. Nos evitaríamos caer en las decepciones que nos han provocado las utopías ideológicas de los últimos años. A la vista de esto que llamo nuestra ‘fragilidad estructural’ como especie, una piedra de toque que validase cualquier propuesta utópica debería ser su capacidad de generar presentes dignos.

Este es, sin duda, uno de los atractivos mayores del pensamiento/acción zapatista: a la construcción de edificios teóricos de salvación o restauración nacional o mundial, han opuesto, sí, un sistema de pensamiento utópico, resumido de manera espectacular en la frase “Para todxs, todo. Para nosotrxs, nada”, pero que, además, ha sido generador de presentes dignos. Véase, si no, la capacidad que han tenido las comunidades zapatistas de construir su autonomía en cosas tan concretas como salud, elección de autoridades, educación, comercio, etc. Repitiendo a la sin par María Eugenia Sánchez, académica de la Ibero Puebla, cuando realizó una crítica al panorama teológico actual y sus propuestas totalizadoras, ha llegado la hora de construir, con mucha mayor humildad, una ‘teología del peregrinaje solidario’, capaz de generar presentes dignos en medio de la precariedad de este desmoronamiento civilizatorio del que estamos siendo testigos.

Todas estas reflexiones me vienen a la mente ahora que mi experiencia se enriquece con los dos extremos: el nacimiento de mi sobrino nieto, el séptimo, y la llegada de los 94 años de mi mamá. Dos fragilidades distintas, pero que nos llenan de alegría, nos ofrecen oportunidad de acompañamiento, nos enriquecen como familia. Escribo estas líneas para compartir mi felicidad y también para no prolongar más mi ausencia, ya suficientemente larga, en este espacio de encuentro virtual.

(1): Kate Wong, “Porqué los humanos dan a luz a bebés indefensos”, traducción de Jorge Arturo Hernández Quintero, en https://johequi.wordpress.com

Caín y Abel: de Babel a Pentecostés

Para Beatriz Rodríguez Guillermo, en afectuoso recuerdo

La marcha convocada por el Frente Nacional por la Familia ha dado lugar a una polémica que, confío, terminará siendo saludable a la larga. Teñida de una gran confrontación, a veces buscada expresamente, a veces solamente provocada por el tema mismo, que toca fibras muy íntimas en la población, la marcha ha dado lugar a un proceso de intercambio de argumentaciones (y de diatribas también, claro, pero esas son sólo propaganda, no discusión seria) de parte de quienes aprueban o se oponen al reconocimiento por parte del Estado de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En ambos lados del debate hay muchas personas católicas bien intencionadas. Ninguno de los bandos debería olvidarlo. Los niveles de confrontación, sin embargo, han resultado incómodos para algunas personas y es comprensible, porque no han sido solamente ideas las que se han puesto sobre el tapete de discusión, sino también sentimientos, pasiones, sueños. Grupos de whatsapp y de facebook, modernos areópagos de nuestra época, se han visto sacudidos –y algunos desbaratados– por la intensidad de la polémica.

Hoy quiero, por eso, referirme a un texto de los llamados ‘relatos de los orígenes’, entendiendo por ello los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, relatos de carácter mítico –en el sentido académico de la palabra– que plantean el horizonte utópico del Israel antiguo, de mediados del siglo V a.C., pero que han servido de reserva de sentido a muchas generaciones que han abrevado de la tradición judeocristiana.

Se trata del texto de Gn 4,1-16, conocido como el relato de Caín y Abel. Es un relato de familia, aunque no tenga nada que ver directamente con la reproducción –que la familia es mucho más que eso– porque se trata de la historia de dos hermanos. Una vez presentados los dos protagonistas del relato, Adán y Eva desaparecen de la escena. Se trata, pues, de un relato arquetípico sobre lo que debe entenderse por fraternidad y del surgimiento de la violencia entre hermanos.

El relato tiene algunas dificultades para un lector de hoy. Recurriendo a un semitismo (afirmación + negación = comparación), el autor, sin dar más razones, afirma que “El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda y se fijó menos en Caín y su ofrenda” (traducción de la Biblia del Peregrino). Para nosotros eso es un problema porque hemos terminado concentrando nuestro esfuerzo de comprensión del mensaje del texto en discurrir cuál habría sido la causa de la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel, como si la decisión divina hubiera sido el origen del desenlace violento.

En este campo, hay múltiples posibilidades de explicación que los teólogos han explorado. Una de ellas es la diferencia de oficios, que escondería el juicio sobre dos culturas de trabajo, la domesticación de animales y/o el cultivo de la tierra. Abel sería el pastor errante, ligado a la vida rural, mientras que Caín sería el constructor de casas y ciudades. En esta posibilidad jugaría un papel importante el antagonismo social entre las ciudades cananeas y la vida de pastores nómadas del Israel más antiguo.

Otros especialistas hablan de la diferencia en los sacrificios ofrecidos, que revelarían dos tipos de cultos: uno vegetal y el otro animal. En la historia de las religiones terminó triunfando el culto sacrificial de animales (Gn 8,15-22). El texto habría sido escrito en un momento de profunda nostalgia por la destrucción del templo y la suspensión del sacrificio de animales. Finalmente, algunos otros sostienen que la diferencia estribaría en que Abel era el más pequeño, y es constante la preferencia de Dios por los pequeños a lo largo de la Escritura. Esto explicaría el reproche de Dios “¿Dónde está Abel, tu hermano?” y mostraría la radical equivocación de Caín al contestar: “No sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano?”

Pero más allá de esta discusión me importa señalar el hondo significado arquetípico del relato: en la raíz de la misma relación fraterna emerge la violencia. La primera familia de hermanos (no hay esposa, no hay hijos) debería haber sido una familia unida y no lo fue. Por eso, junto con Xabier Pikaza (La Familia en la Biblia, Verbo Divino, Estella 2014), prefiero decantarme más por una mirada al texto que no se centre en los motivos de la preferencia de Dios por Abel en lugar de Caín, porque creo que la sobria mención de la preferencia en el texto sólo persigue la ratificación etiológica de una realidad palpable: la división entre dos hermanos que son distintos. El texto se limita a constatar el surgimiento de la violencia, en el mismo origen de una familia de hermanos.

Éste me parece que es el núcleo fundamental de sentido presente en el texto: dos hermanos distintos sólo pueden vivir en paz si aceptan y valoran su diferencia. Cuando, en vez de aceptarse, niegan su diferencia, los hermanos tienden a matarse. Lo menciona así Pikaza: “No basta con que Adán y Eva se acepten como diferentes e iguales en el matrimonio; también los hermanos han de aceptarse y gozarse en la diferencia, teniendo la misma dignidad” (p.52).

El relato de Caín y Abel presenta la primera crisis radical y total de la familia humana: lo que podía haber sido lugar para dos casas fraternas y abiertas de hermanos, ha venido a convertirse en pedregal de muerte (Gn 4,11). Volvamos a Pikaza: “Lo más significativo del pasaje (Gn 4,1-16) es el silencio de los hermanos, que en vez de dialogar y completarse, se afrontan y matan. Su enfrentamiento no es del tipo sexual (varón/mujer) ni generacional (hijos/padres), sino fraterno, en un nivel de aparente igualdad… Los primeros combatientes de la historia son hermanos… Estamos ante un hombre (Caín) que se reconoce (se distingue y valora) a sí mismo, matando a su hermano. No soporta que el otro sea diferente, que le vaya bien y que exista, y por eso quiere impedir que viva, aunque en la tierra haya mucho espacio para ambos… Este es el grito más hiriente de la historia (qol dam, la voz de la sangre). Una vez que se ha encendido, el deseo de muerte se propaga: una sangre clama por más sangre, en un gesto de talión infinito que puede conducir a la muerte a todos los hombres.”

He subrayado una parte del texto (las negritas son mías) porque creo que el relato de Caín y Abel, leído desde esta perspectiva, puede ayudar a quienes, marchantes o no marchantes, de un bando o del otro de la discusión, tenemos dificultades en construir nuestras relaciones humanas en el goce por la diferencia. Abogar por un mundo unipolar, por un pensamiento único, por una sola óptica para mirar las cosas, además de quimérico, nos conduce hacia la división, hacia Babel. Construir un mundo donde quepan los que son distintos a uno, donde la unidad se construye a partir (y no en contra) de la diversidad y del respeto amoroso, nos conduce hacia una convivencia más humana, hacia el reverso de Babel, hacia Pentecostés.

Comentarios recientes